- Randy Wirayudha

- 26 Jan 2021

- 5 menit membaca

POLITIKUS Partai Gerindra Rahayu Saraswati Dhirakarya Djojohadikusumo mengaku, mulai belajar sejarah dari keluarganya sendiri. Dari pembelajaran itu dia jadi tahu dua kakeknya jadi korban dalam mempertahankan republik yang masih bayi.

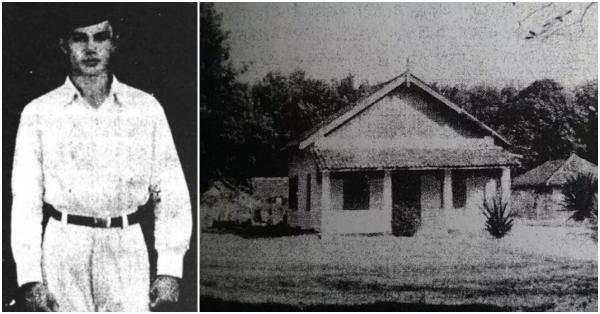

Kedua kakeknya dari garis ayahnya (Hashim Djojohadikoesoemo) yang menjadi korban itu adalah Polisi TKR Resimen IV Tangerang, Letnan Satu Soebianto Djojohadikoesoemo, dan taruna Akademi Militer Tangerang (AMT), Soejono Djojohadikoesoemo. Keduanya gugur dalam Peristiwa Lengkong, 25 Januari 1946.

“Hari ini, 25 Januari 2021, bertepatan 75 tahun peringatan Peristiwa Lengkong, di mana ada (mayor) Daan Mogot serta taruna-taruna dan beberapa perwiranya gugur. Saya sendiri dibesarkan dengan cerita tentang eyang-eyang saya itu yang gugur, di mana Eyang Soebianto waktu itu usianya masih 21 tahun dan Eyang Soejono baru 16 tahun,” kata perempuan yang akrab disapa Sara itu dalam diskusi live streaming via Youtube bertajuk “Legenda Zaman Revolusi: Kisah Sudirman, Daan Mogot dan Soebianto”, Senin (25/1/2020) malam.

Sara yang juga berperan di film trilogi Merah Putih (2009), Darah Garuda (2010), dan Hati Merdeka (2011) itu mengaku merasakan kedekatan historis antara inspirasi dalam cerita film itu dengan yang dialami kedua kakeknya.

“Setting trilogi itu kan memang terjadi 75 tahun lalu di mana terjadi gencatan senjata dengan Jepang sampai agresi militer setelah kemerdekaan. Jadi memang trilogi itu terinspirasi juga dari Peristiwa Lengkong. Ayah saya yang tahu saya syuting film ini sempat kaget dan curhat bahwa memang kejadiannya sangat mirip dengan para taruna itu,” lanjut perempuan yang menjadi anggota DPR RI periode 2014-2019 itu.

Mengambil Pelajaran dari Peristiwa Lengkong

Dalam diskusi yang sama, sejarawan Bonnie Triyana memaparkan garis besar Peristiwa Lengkong bisa dirunut sejak kekalahan Jepang di Perang Pasifik. Apa yang terjadi di Lengkong, menurutnya, adalah hasil keras hatinya pihak Jepang yang memang diperintahkan untuk menjaga status quo sebelum Sekutu masuk ke Indonesia pada Oktober 1945.

NICA (Nederlandsche-Indische Civiele Administratie) ikut mengirim sisa-sisa pasukan Tentara Kerajaan Hindia Belanda (KNIL) dari Australia ke Indonesia bersamaan dengan masuknya Sekutu sekaligus mempersenjatai eks-KNIL yang diinternir di zaman pendudukan Jepang. Akibatnya, timbul kekacauan di sekitar ibukota Jakarta.

“Kabinet Bung Karno kan waktu itu terbentuk sudah dalam keadaan tidak aman. Sudah ‘dar der dor.’ Tentara pensiunan KNIL yang di zaman Jepang tiarap semua, pada ‘petantang-petenteng’ tuh, jadi mulai kacau. Mereka bawa misi NICA yang ingin rekolonisasi. Sementara, Jepang sebagai pihak yang kalah, berdasarkan Deklarasi Postdam (26 Juli 1945) sebelumnya, diharuskan untuk tidak boleh macam-macam dan menjaga status quo di wilayah yang masih mereka kuasai,” ujar Bonnie.

Sementara itu, TKR Resimen IV dan para taruna AMT yang berbasis di Tangerang masih kekurangan senjata. Terlebih sejak awal Januari 1946 sudah tersebar kabar bahwa serdadu Belanda sudah merangsek ke daerah Parung dan mengancam keamanan di Lengkong.

Dalam suasana itulah pada sore 25 Januari 1946 Direktur AMT Mayor Daan Mogot bersama beberapa perwira Polisi TKR Resimen IV Tangerang, delapan prajurit British India yang membelot, dan tiga truk taruna AMT mendatangi markas Jepang yang menempati rumah di perkebunan karet Lengkong. Saat negosiasi antara Mayor Daan Mogot dengan pimpinan pasukan Jepang Kapten Abbe berjalan, bunyi tembakan muncul dari dalam markas –hingga kini masih misterius siapa yang meletuskan tembakan itu.

Para prajurit Jepang yang tengah bersantai pun masing-masing mengambil senjata dan membantai para perwira TKR dan taruna AMT yang minim persenjataan. Sekira 75 nyawa melayang. Antara lain Mayor Daan Mogot, Lettu Soebianto dan adiknya kadet Soejono, serta kadet Ahmad Sjawket, putra Wakil Menteri Luar Negeri RI Haji Agus Salim yang juga merupakan taruna AMT.

“Setelah mengetahui bahwa yang gugur itu taruna Akademi Militer Tangerang, Jepang merasa ketakutan, takut amukan rakyat yang akan mendukung TKR untuk balas dendam. Akhirnya diputuskan oleh pimpinan tentara Jepang di Lengkong untuk menyerahkan seluruh persenjataan kepada TKR. Maka tercapailah impian Daan Mogot yang dibayar dengan jiwanya,” tulis buku Album Kenangan Perjuangan Siliwangi.

Mayat mereka dikuburkan oleh para prajurit Jepang. Para petinggi Jepang di Jakarta kemudian mengizinkan perwakilan pemerintah RI untuk menggali makam mereka dan dimakamkan ulang di tempat yang lebih terhormat. Sebelum dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Tangerang, upacara penghormatan diberikan kepada para kusuma bangsa. Selain dihadiri Perdana Menteri Sutan Sjahrir dan sejumlah petinggi pemerintahan, upacara dihadiri Haji Agus Salim dan Margono Djojohadikoesoemo (direktur utama Bank BNI) sebagai keluarga korban.

“Pengorbanan-pengorbananmu sangat mahal sekali, tetapi tiada suatu perjuangan tanpa pengorbanan dan tiada pengorbanan yang akan sia-sia,” ujar PM Sjahrir dalam sambutannya yang dikutip dalam buku Siliwangi dari Masa ke Masa.

Pada 22 Maret 1946, AMT ditutup lewat upacara militer yang dipimpin Kepala Staf Umum TRI Letjen Urip Sumohardjo. Hingga ditutupnya, AMT hanya menyisakan 129 lulusan yang lantas disebar di berbagai divisi TRI di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur untuk Perang Kemerdekaan.

“Banyak yang enggak tahu tentang kejadian itu. Padahal monumennya sendiri sering jadi titik kumpul komunitas gowes (sepeda). Bahwa sebenarnya kita jangan lupa dan mungkin bisa bersyukur kita sekarang enggak harus angkat senjata. Di zaman itu pemuda-pemuda dengan berani mengorbankan nyawa. Daan Mogot saja ketika gugur usianya baru 19 tahun,” kata Sara.

Sara menyayangkan, kisah dan semangat mereka yang mestinya jadi inspirasi untuk menatap Indonesia ke depan, semakin tenggelam seiring pergantian zaman. Itu dicontohkannya dengan mengatakan bahwa sepupunya mengetahui Peristiwa Lengkong terjadi sebelum proklamasi, bukan setelah proklamasi. Baru kemudian sepupu itu tahu peristiwa tersebut terjadi setelah proklamasi.

“Banyak generasi muda sekarang enggak mengerti atau enggak belajar atau sudah belajar tapi lupa. Waktu maju jadi caleg (2013-2014), saya juga sering ditanyakan bagaimana melihat apatisme anak-anak muda sekarang. Saya tambah sedih lagi waktu muncul isu sejarah mau dihilangkan dari kurikulum. Saya salah satu yang paling kencang menyuarakan penolakan,” tambahnya.

Padahal, dengan belajar dari sejarah negeri sendiri, termasuk dari Peristiwa Lengkong, bisa dijadikan inspirasi untuk generasi milenial bertarung menjaga kedaulatan negara dengan konteks berbeda.

“Konteksnya adalah bagaimana kita mau memastikan kedaulatan kita, di mana masyarakatnya semua bisa sejahtera, bisa makan, bisa mendapatkan nutrisi yang terjaga, demi bisa bertempur secara ekonomi,” papar Sara.

Selaras dengan Sara, Bonnie melihat untuk “berperang” di zaman modern, baik dalam pentas ekonomi maupun politik internasional, lebih dulu dibutuhkan mental dan pola pikir rasional, logis, dan kritis sebagaimana yang sudah lebih dulu dilakoni bangsa-bangsa Eropa di era Aufklärung atau zaman pencerahan di abad ke-18.

“Pelajaran sejarah utamanya membentuk pola berpikir dengan metode historis. Karena sejarah bukan untuk hafal angka, tahun, atau nama tokoh, tapi memahami sebab-akibat sebuah peristiwa yang membentuk pengalaman kita di masa lalu. Di Eropa semua harus mau bertarung dengan pikiran sendiri dengan cara berpikirnya logis, historis, dan rasional,” sambung Bonnie.

Permasalahannya, ketika republik baru lahir, para pendiri bangsa menyadari bahwa 80 persen dari 70 juta rakyat Indonesia masih buta huruf. Kondisi itu merupakan akibat langsung dari kolonialisme yang diskriminatif dan rasis, hingga melekatkan mental terjajah pada bangsa kita. Maka, lanjut Bonnie, para pendiri bangsa menyepakati bahwa sejarah harus jadi rujukan untuk membangun mental dan karakter bangsa demi membebaskan diri dari semua masalah yang membelit lewat cara berpikir historis, logis, rasional, dan kritis.

“Jangan sampai juga merelevankan konflik masa lalu. Ini yang sering terjadi sekarang pakai isu macam-macam untuk memecah-belah. Dan ini yang menurut saya merupakan kegagalan kita belajar dan menafsirkan sejarah untuk kehidupan kita secara kolektif,” tandasnya.

“Orang yang belajar sejarah tidak akan menjadi manusia yang intoleran,” timpal Sara.

Komentar