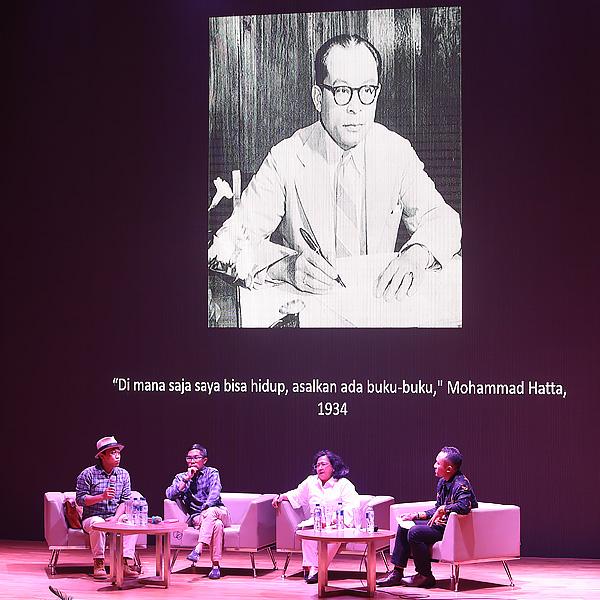

SEWAKTU mendekam di Penjara Glodok, Mohammad Hatta menuliskan sepucuk surat. Surat bertanggal 20 April 1934 itu ditujukan kepada T.A. Murad, Ketua Dewan Pimpinan Pusat PNI Baru. Hatta menuturkan, “Aku bisa hidup di manapun, asal dengan buku.” Murad kemudian memuat “curhatan” Hatta yang sedang dihukum oleh pemerintah kolonial tersebut ke dalam suratkabar Daulat Ra’jat, 10 Mei 1934.

“Buat banyak orang penjara itu tempat yang buruk, tempat yang tidak ada enak-enaknya, tidak ada yang baik. Tapi buat Bung Hatta, penjara adalah ruang semedi, ruang pertapaan di mana orang bisa memperkuat watak, memperkuat iman, terutama jalannya adalah dengan membaca,” ujar sejarawan J.J. Rizal dalam diskusi publik “Literasi Kita, Masa Depan Bangsa” di Perpustakaan Nasional RI, Jakarta Pusat, 31 Juli 2019.

Menggambarkan Hatta dengan buku, menurut Rizal ibarat gigi dengan gusi: dekat sekali. Bahkan, kata Rizal, istri pertama Hatta bukan berwujud manusia melainkan buku. Meski demikian, Hatta hanyalah satu dari sekian banyak tokoh bangsa dengan reputasi sebagai pecinta buku (bibliofil).

Di awal abad 20, hampir seluruh pendiri bangsa punya cerita dengan buku. Abdul Rivai, dokter bumiputera pertama yang lulus dari Belanda, misalnya. Rivai dikirim belajar ke Belanda dan menuliskan pengalaman-pengalamannya dalam kumpulan artikel yang kemudian diterbitkan menjadi Student Indonesia. Di salah satu artikelnya yang ditulis pada 1901, Rivai mengatakan, “Karena aku membaca, maka aku bertanya siapakah kita?”.

Membaca telah membuat Rivai mempertanyakan siapa dirinya, siapa kaumnya. Itulah untuk kali pertama, persoalan nasionalisme dikumandangkan oleh seorang bernama Abdul Rivai. Pertanyaan itulah yang pada 1912 dijawab oleh tiga serangkai: Douwes Dekker, Suwardi Suryaningrat, dan Cipto Mangunkusumo dengan mendirikan Indische Partij, partai politik pertama yang mengusung nasionalisme Indonesia di tengah dominasi kolonialisme Belanda.

Baca juga: Gus Dur dan Buku

Ada lagi Kartini, namanya sohor sebagai pejuang emansipasi wanita. Kartini di sebuah desa kecil di Jepara, hidup dalam limpahan literasi. Pada 1903, Kartini menulis, “Aku benamkan diriku dalam membaca dan membaca.” Pernyataan itu kelak terekam dalam kumpulan suratnya yang dibukukan pada 1911 berjudul Habis Gelap, Terbitlah Terang.

Dari membaca, Kartini pun kian “melek” terhadap situasi sekitar. Apalagi pada zamannya, Kartini menyaksikan betapa minornya kedudukan perempuan dalam feodalisme masyarakat Jawa. Inilah yang mendorong Kartini menjadi kritis mempersoalkan konsep kesetaraan. Kelak, namanya tercatat dalam sejarah karena memperjuangkan ruang privat bagi perempuan untuk memperoleh pendidikan.

Yang juga tidak kalah gandrung dengan buku tentu saja Sukarno. Di umurnya yang masih sangat belia (15 tahun), Sukarno memuaskan dahaga intelektualnya dengan memanfaatkan perpustakaan milik perkumpulan teosofi di Surabaya. Selain penerbitan, kelompok teosofi saat itu mempunyai koleksi bibliotik terbaik yang hanya bisa disaingi oleh organisasi seperti Muhammadiyah.

Karena itu, pada 1916 Sukarno pernah menulis, “Buku mengenalkanku pada dunia dengan pikiran-pikiran terhebat dan aku ingin dunia tahu, aku dan bangsaku juga besar.” Melalui buku Sukarno melampaui imajinasi kebanyakan orang-orang sebangsanya. Kendati hidup di dunia kolonial, Sukarno telah membayangkan akan kemerdekaan bangsanya dan menjadi bangsa yang digdaya.

Baca juga: Si Bung dan Buku

Pendiri Sarekat Islam Haji Oemar Said Tjokroaminoto yang juga gurunya Sukarno ini adalah seorang pembaca buku yang militan. Begitu militannya, bahkan dia pun tidak sungkan melahap buku-buku beraliran kiri. “Aku menemukan api Islam di dalam buku,” kata Tjokro. Hasil pemikiran Tjokro tentang nilai-nilai sosialis dalam Islam melahirkan buku berjudul Islam dan Sosialisme pada 1924.

Sementara itu, Tan Malaka adalah contoh seorang pembaca yang loyal sekaligus royal. Tan merupakan tipikal yang sedia mengalokasikan biaya kebutuhannya untuk belanja buku. Demi buku, Tan bahkan rela mengencangkan ikat pinggangnya kuat-kuat dengan mengurangi jatah makan. Ini terungkap dalam karya monumentalnya yang terbit pada 1943 berjudul Madilog: Materialisme, Dialektika, Logika.

”Mengunjungi toko buku adalah pekerjaan yang tetap dan dengan giat saya jalankan,” kata Tan Malaka. “Selama toko buku ada, selama itu pustaka bisa dibentuk kembali. Kalau perlu dan memang perlu, pakaian dan makanan dikurangi.”

Baca juga: Sukarno, Hatta, Sjahrir dan Buku

Dalam Madilog, Tan menuturkan kegigihannya menyerap pengetahuan lintas ilmu bukan tanpa tujuan. Mulai dari buku bidang eksakta, ekonomi, politik, hingga sejarah dia pelajari. Semua buku-buku itu membantu Tan membebaskan diri dari sesat pikir atau semacam takhayul di tengah masyarakat kolonial yang dalam istilahnya disebut “logika mistika”. Belenggu pola pikir kolot inilah yang hendak diberantas Tan dari kaum sebangsanya pada zaman itu.

“Bangsa ini didirikan oleh mereka yang membaca. Bangsa ini basisnya adalah buku. Kalau kita ingin punya masa depan sebagai bangsa, kita tidak boleh kehilangan tradisi membaca....” ujar Rizal.

Dari semua kisah para tokoh tersebut, barangkali hanya Hatta yang koleksi bukunya masih terjaga dengan baik. Keluarga besar Hatta memutuskan merawat secara swadaya buku-buku itu yang dinilai sebagai warisan paling berharga dari Bung Hatta - selain tentu saja pemikiran dan perjuangan Hatta bagi bangsa dan negara. Menurut Tan Sri Zulfikar Yusuf, salah satu cucu Bung Hatta, sebanyak 18.000 judul buku koleksi Hatta kini tersimpan di rumah peninggalan Hatta di Jalan Diponegoro 57, Jakarta Pusat.