- Randy Wirayudha

- 10 Feb 2022

- 6 menit membaca

PERJUANGAN untuk kebebasan dengan solidaritas yang mengikutinya, di manapun masih relevan disuarakan sekalipun tidak dalam situasi peperangan. Untuk itulah pemutaran film bertema “Call and Response” hadir, guna mengajak publik untuk berkaca dan memaknainya lewat enam film yang diputar di Galeri Nasional, Jakarta, setiap Jumat malam dari 4-25 Februari 2022.

Program itu merupakan bagian dari Pameran “Para Sekutu yang Tidak Bisa Berkata Tidak” yang diprakarsai Galeri Nasional dan Goethe Institute dan dihelat 28 Januari-27 Februari 2022. Enam film ini melengkapi 50 karya seni rupa lain yang turut ditampilkan dalam pamerannya. Semua menjadi medium bagi publik untuk merefleksikan, memaknai, dan menjawab panggilan terhadap perjuangan kebebasan yang terjadi di manapun, bukan hanya Indonesia.

Menurut salah satu kurator pameran, Grace Samboh, beberapa perupa yang karya-karyanya ditampilkan dalam pameran punya keterkaitan tersendiri dengan para filmmaker, terutama film dokumentasi yang satu gagasan soal perjuangan kebebasan. Grace merujuk pada seniman Kuba yang satu karya grafisnya sudah jadi koleksi di pameran tetap Galeri Nasional sejak 1995, yakni Belkis Ayón Manso.

“Mulanya memang penasaran sama karya Manso ini, yang ternyata datangnya sejak Pameran Seni Rupa Kontemporer dari Negara-Negara Non-Blok tahun 1995 di mana kita jadi host-nya. Ternyata dia juga mengagumi seniman surealis Wilfredo Lam yang pernah berkarya di Paris, di mana dia juga punya pencarian tentang kebebasan sehingga harus pergi dari Kuba. Lantas Wilfredo Lam terhubung sama gerakan surealis, di mana gerakan itu juga terhubung sama (Wassily) Kandinsky yang karyanya juga ada di koleksi Galnas,” ujar Grace dalam diskusi daring “Call and Response” di kanal Youtube Historia.id, Rabu (9/2/2022).

Baca juga: Commander Arian dan Kemerdekaan Perempuan

Para seniman surealis itu, lanjut Grace yang sedang studi program doktor kajian seni di Universitas Sanata Dharma, juga punya keterkaitan dengan sineas Kuba, Julio García Espinosa dalam hal gagasan akan kebebasan, kemerdekaan negara-negara dunia ketiga, serta kemanusiaan.

“Dari situ kita diskusi dengan teman-teman, salah satunya Lisabona (Rahman). Bahwa ternyata mereka ini dekat lho secara pemikiran dan kekaryaan dengan Espinosa yang bikin manifesto yang kayak menggaungkan semangatnya negara-negara Asia-Afrika, kebanggaan terhadap dunia ketiga, bagaimana kita saling memandang dan saling terhubung,” imbuhnya.

“Penjembatannya” adalah solidaritas atau kesetiakawanan. Itu dituangkannya dalam karya dokumenternya yang berjudul Tercer Mundo, Tercera Guerra Mundial (1970, terj. World War III). Espinosa bersama timnya menggambarkan situasi dan kondisi rakyat Vietnam semasa gencatan senjata Perang Vietnam.

“Dalam perjalanan itulah mereka merekam apa yang mereka ingin ketahui mengenai apa yang terjadi di Vietnam yang dalam persepsi mereka adalah perang rakyat semesta. Dari situ menurutku ada banyak laporan yang menarik karena justru yang kita tonton dan kita obrolin adalah bagaimana filmmaker merekam, menggali cerita dengan metode-metode yang sinematik tapi tetap dengan motivasi menyalurkan solidaritas. Bahwa solidaritas itu tak hanya lintas geografis tapi juga juga lintas zaman karena ketika ditayangkan 40 tahun kemudian,” timpal Lisabona.

Baca juga: Mengintip Belakang Layar Nyanyian Akar Rumput

Berpijak dari karya Espinosa itu, Lisabona sebagai asisten kurator cum konsultan presevasi dan presentasi gambar bergerak, bersama dengan tim kurator lain memilih enam film yang punya gagasan serupa akan perjuangan kebebasan. Film pertama yang sudah diputar pada 4 Februari 2022 adalah Off Frame Aka. Revolution Until Victory (2016) karya sineas Palestina Mohanad Yaqubi.

“Menarik apa yang dikatakan Mohanad yang filmnya kita putar. Dia bilang mulanya punya cita-cita jadi pembuat film science-fiction, tapi akhirnya bertemu dengan film-film yang direkam Palestine Unit Film-nya PLO (Organisasi Pembebasan Palestina, red.). Dia tertarik pada proses kearsipannya dan malah kini jadinya dia bukannya bikin film science-fiction, justru dia yang jadi science-fiction itu sendiri karena menjawab panggilan-panggilan dari masa lalu di masa depan, jadi seperti time travel. Jadi persis seperti yang sedang kita kerjakan dengan melihat kembali motivasi perjuangan itu seperti apa,” imbuhnya.

Dalam film itu, Yaqubi merangkai banyak rekaman dari Palestine Unit Film untuk menyuarakan bagaimana mereka sebagai orang-orang yang terusir oleh Zionis Israel ingin merebut identitasnya sebagai pejuang kemerdekaan Palestina. Tidak hanya pemutaran film, diskusi dengan Yaqubi juga turut dihelat secara hybrid usai penayangannya.

Baca juga: Oslo dan Perdamaian Israel-Palestina

Film kedua pada Jumat (11/2/2022) yang juga akan digelar diskusinya usai pemutarannya adalah Spell Reel (2017) karya sineas perempuan Portugal Filipa César. Ia bekerjasama dengan beberapa filmmaker Guinea Bissau untuk bisa memaknai perjuangan dan kebebasan di bekas negeri jajahan dan bekas kolonialisnya lewat kombinasi rekaman-rekaman karya sebuah tim sineas bumiputera yang merekam revolusi kemerdekaan empat dekade sebelumnya.

“Filipa César seniman datang ke Guinea Bissau untuk merefleksikan kembali apa makna kolonialisme, cita-cita kemerdekaan, dan dia ketemu sama tim film ini dan bikin film bersama. Film ini memang dimulai dari rekaman-rekaman di masa lalu tapi di dalam film yang sudah jadi 2017 ini kita lihat bagaimana dokumen-dokumen film masa lalu itu dibawa kembali ke publik mantan penjajah dan bekas jajahannya,” terang Lisabona lagi.

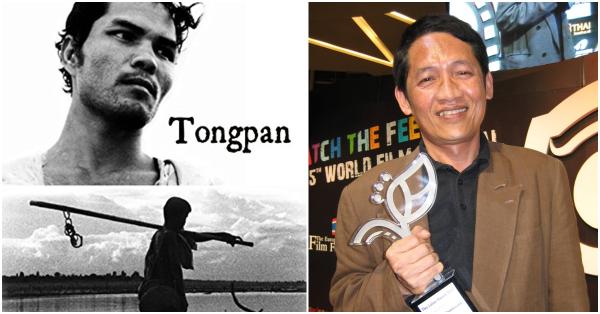

Film ketiga yang akan diputar pada 18 Februari 2022 adalah Tongpan (1976) karya duet sineas Thailand, Euthana Mukdanasit dan Surachai Jantimatorn. Film doku-drama itu menggambarkan suasana dan konflik dalam demokrasi Negeri Gajah Putih 1973-1976 tanpa dominasi militer maupun monarki.

“Jadi cuma tiga tahun mereka bisa berserikat dan di situlah tumbuh gerakan mahasiswa, pekerja, hingga petani. Menariknya, elemen transnasional sekilas seperti kesetiakawanan dalam bentuk bantuan pembangunan. Jadinya semacam bermanifestasi jadi disalahgunakan. Yang transnasional datang mau bangun waduk sementara yang di dalam, gerakan mahasiswa dan petani berusaha resistance,” lanjutnya.

Bagi Lisabona, kasus di Thailand itu konfliknya sedikit-banyak familiar atau mirip dengan yang terjadi di Indonesia. Semisal kasus dan konflik dalam pembangunan Waduk Kedung Ombo pada 1985.

Terakhir, pada 25 Februari 2022 akan ditayangkan seri kompilasi “Indonesia Memanggil” yang diambil dari dari tiga film: Gelora Indonesia karya Produksi Film Negara (1963), Indonesia Calling (1946) karya Joris Ivens, dan Berita Film Indonesia (1945). Ketiga film itu dianggap jadi gambaran bagaimana film menjadi “senjata” tersendiri dalam menggaungkan dan mempertahankan Proklamasi 17 Agustus 1945 yang sampai saat ini enggan diakui Belanda.

“Berita Indonesia sama persis dengan yang dibuat Palestina Unit Film dan para pejuang di Guinea Bissau. Film ini kan dulu juga diputar untuk wartawan asing di Jakarta dan juga di India supaya dapat pengakuan kemerdekaan. Lalu ‘panggilannya’ dinyatakan lewat Indonesia Calling, di mana rasa solidaritas itu dijawab dengan pemogokan buruh di Sydney (Australia). Lantas di Gelora Indonesia, film ini dalam beritanya menggambarkan solidaritas dari India dalam bentuk kado beras yang dikirimkan dengan kapal,” tambah Lisabona.

Khusus film Berita Indonesia, Lisabona dan tim kurator memilih memutar film salinan dari Imperial War Museum (IWM) di London, Inggris ketimbang menayangkan salinan milik Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

“Kualitas copy-an IWM lebih baik daripada ANRI. Kalau mau dibandingkan ibarat kualitas PAL (Phase Alternating Line) dengan HD (High-Definition). Jadi kita cari yang di IWM demi kualitas menonton yang lebih baik. Prosedur birokrasinya (ANRI) juga sayangnya tidak sesiap IWM. Tidak ada transparansi kondisi koleksi atau bentuk koleksinya apa. Di IWM sekali masuk situs, ada barangnya dalam bentuk apa, digitalnya ada apa enggak, isinya apa dan bisa diaksesnya dalam bentuk apa,” terang Lisabona.

Enam film itu diharapkan bisa mengobati dahaga publik, terutama penikmat film, untuk bisa merasakan, bahkan sampai merespons panggilan akan perjuangan kebebasan itu. Tim kurator cukup menyesal karena urung bisa memutar Tercer Mundo, Tercera Guerra Mundial karya Espinosa, yang bagi mereka jadi titik nol dalam pembicaraan, pemikiran, dan realisasi Program “Call and Response” sejak 2020.

“Itu film yang enggak bisa diputar. Kalau nonton sih bisa aja ada di (platform) Vimeo. Jadi secara arsip dia muncul di ruang pamer tapi diputarnya dari Vimeo. Karena dia bisa diaksesnya hanya dengan cara itu,” sambung Grace lagi.

Baca juga: Potret Pahit Penyintas 1965 dalam You and I

Menurut Lisabona, tantangan tim saat itu tak lain perpaduan antara politik dan situasi pandemi. Meski sudah berusaha berkontak dengan pihak arsip film Kuba di Havana, komunikasi mereka mandek karena sulitnya akses listrik, internet, dan krisis kesehatan di Kuba.

“Akhirnya prosesnya enggak bisa berjalan karena masalah teknis pandemi dan hambatan politik. Kita sudah minta untuk bisa mengakses tapi dari pihak sananya sampai saat ini belum menanggapi dan menjawab. Yang bisa kita lakukan memberi akses kanal publik seperti Vimeo supaya kita bisa melacak muasal ide program yang kita kembangkan, ya mata airnya dari situ. Kita merasa Espinosa adalah pemikir yang penting ketika mengekspresikan manifesto ‘Imperfect Cinema’-nya,” ungkap Lisabona.

Diharapkan, enam film itu bisa mengundang perhatian publik, terutama kaum muda, untuk melihat sekaligus merasakan arti dari perjuangan kebebasan itu sendiri.

“Karena rangkaian film ini dan pemerannya berdialog. Dan jika menyempatkan diri ke Galeri Nasional, kita berharap bisa dirasakan dan dialami (publik). Terutama karena ini perlu dilihat dan dialami secara keruangan, terlepas di tengah situasi (pandemi) kayak gini,” tandasnya.

Baca juga: Suara Penyintas 1965 yang Layak Didengar

Komentar