Rasisme Sejak dalam Pikiran

Rasisme di Indonesia merupakan warisan kolonial Belanda. Belum didekolonisasinya sumbernya, pola pikir rasis, membuat praktik rasis masih bertahan.

Ujaran kebencian berdasarkan rasisme adalah hal yang berbahaya dan masih awet sebagai salah satu warisan kolonial. Hal itu memicu pertanyaan, apakah selama ini masyarakat di negeri ini sudah selesai menjadi bangsa Indonesia sehingga perkara SARA (suku, agama, ras, antargolongan) sudah tidak lagi jadi persoalan dalam berkehidupan sehari-hari?

“Jadi kita mewarisi beberapa produk hukum dan aturan setelah Indonesia merdeka dan lebih parah lagi, kita mewarisi cara berpikir kolonial. Tidak dekolonisasi cara berpikir dan produk-produk hukum zaman Belanda masih ada imbasnya,” ujar Bonnie Triyana, sejarawan pemimpin redaksi historia.id. dalam dialog sejarah live “Melacak Akar Rasisme di Indonesia” di akun Facebook dan Youtube Historia.id, Selasa (9/2/2021) siang.

Baca juga: Bandul Stigma yang Berbahaya

Sependapat dengannya, sejarawan Universitas Gadjah Mada (UGM) Didi Kwartanada menyatakan bahwa jika menarik benang sejarahnya ke belakang, rasisme di Nusantara, rasisme di antara masyarakat berakar kuat sejak munculnya produk hukum Regerings Reglement (RR) tahun 1854. Lewat aturan tersebut pemerintah kolonial Belanda mengkotak-kotakkan golongan masyarakat.

Disebutkan Didi, kebijakan RR tahun 1854 itu khususnya untuk memecah-belah status penduduk berdasarkan golongan hukum. Penduduk dibagi menjadi tiga golongan yang berbentuk piramida. Paling atas tentunya golongan Eropa dan Indo Belanda, di tengah-tengah ada golongan timur asing, dan yang paling bawah adalah inlander alias pribumi.

“Nah, ini ada kata ‘asing’, aneh sekali. Pembagian ada orang Eropa, paling bawah pribumi. Di tengah kok timurnya timur asing. Jadi sudah dari sananya diasingkan. Memang diposisikan kolonial Belanda jangan sampai si golongan tengah ini menjadi pribumi atau Eropa. Jadinya di tengah-tengah itu ditambah label ‘asing’. Jadi predikat ‘asing’ ini yang selamanya dipertahankan,” kata Didi menimpali.

Golongan Timur Asing meliputi masyarakat Tionghoa yang berkulit kuning dan bermata sipit. Hanya saja, lanjut Didi, klasifikasi golongan tengah itu tak berlaku pada orang Jepang yang penggambaran fisiknya nyaris serupa dengan orang-orang Tionghoa.

“Tetapi klasifikasi itu enggak konsisten. Orang Jepang berkulit kuning, bermata sipit, dimasukkan golongan Eropa. Itu menyulut kejengkelan orang-orang Tionghoa di awal abad ke-20. Seperti kasus ada nelayan Jepang yang ditangkap, atau pekerja seks komersial Jepang yang melakukan kesalahan, itu diadili di pengadilan orang Eropa. Sementara orang Tionghoa masuk ke pengadilan yang sama dengan pribumi, yaitu Landraad,” imbuh salah satu penulis buku Dilema Minoritas di Indonesia: Ragam, Dinamika, dan Kontroversi tersebut.

Baca juga: Duka Warga Tionghoa

Dalam praktiknya, diskriminasi rasial itu tidak hanya persoalan hukum. Ayah Didi merasakannya di lapangan pekerjaan. Meski ayahnya punya pendidikan setara SMA di era kolonial Belanda, gajinya sebagai pegawai sebuah hotel terbesar di Jakarta saat itu hanya separuh dari gaji pegawai lain yang berasal dari kalangan Indo-Belanda meski pendidikan mereka hanya setara SMP.

“Jadi memang masyarakat di Hindia Belanda dibedakan dari warna kulit dan itu diperkuat diskriminasi yang dibuat golongan Eropa. Di ranah politik juga, orang-orang Indo Belanda punya partai yang rasis, Indo-Europeesch Verbond (IEV). Dari golongan Eropa ‘totok’ pun memiliki Vaderlandsche Club, dedengkot yang sangat memusuhi nasionalisme Indonesia,” tambah Didi.

Ironisnya, pasca-Proklamasi 17 Agustus 1945 rasisme itu sendiri juga tak sirna hingga kini. Padahal dalam Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), 1 Juni 1945, Sukarno kembali menggaungkan pemikirannya tentang nasionalisme modern untuk masa depan bangsa Indonesia. Pemikiran itu pernah ditulisnya pada 1926 di Soeloeh Indonesia Moeda dengan judul “Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme”.

“Bangsa itu menurut pujangga ini (Ernest Renan, red.), adalah suatu nyawa, suatu asas-akal, yang terjadi dari dua hal: pertama, rakyat itu dulunya harus bersama-sama menjalani satu riwayat; kedua, rakyat itu sekarang harus mempunyai kemauan, keinginan hidup menjadi satu. Bukannya jenis (ras), bukannya bahasa, bukannya agama, bukannya persamaan butuh, bukannya pula batas-batas negeri yang menjadikan ‘bangsa’ itu,” ungkap Bung Karno.

Tionghoa Sasaran Empuk

Dari serangkaian peristiwa rasisme yang tercatat sepanjang sejarah di Nusantara, orang-orang Tionghoa paling empuk jadi sasaran isu rasisme. Sentimen rasialis itu biasanya dilancarkan pihak tertentu lewat agenda politik identitas demi keuntungan. Pasca-Reformasi pun praktik tersebut masih banyak terjadi. Contoh paling kentara adalah isu tersebut dijadikan “senjata” demi melancarkan agenda tersebut lewat beragam slogan rasis seperti “Aseng”.

“Rasisme ini sayang sekali, orang Indonesia menghancurkan kolonialisme tapi di saat yang sama tidak mendekolonisasi pemikirannya. Malah dilanjutkan kita semua. Seperti sekarang ketika politik identitas sedang kencang, kok tiba-tiba seorang gubernur ketika dilantik memberikan pidato (bahwa) pribumi harus jadi tuan di Indonesia. Padahal pribumi itu adalah inlander di masa kolonial. Itu kan membawa permasalahan lama yang sebetulnya sudah dikubur di masa Reformasi tapi atas nama politik identitas, dihidupkan lagi,” sambung Didi.

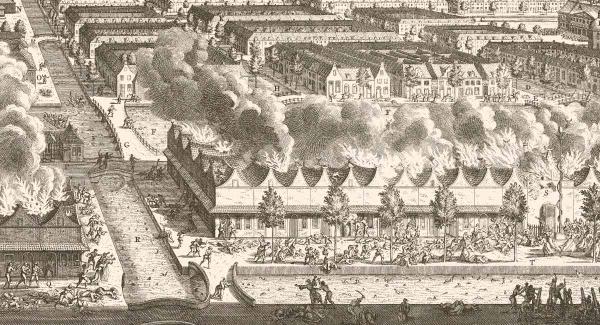

Jika terus dilestarikan dan dipelihara kelompok tertentu, isu rasisme, khususnya terhadap orang-orang Tionghoa, dikhawatirkan akan jadi bom waktu yang dapat meledak sewaktu-waktu. Itu akan mengulang tragedi-tragedi di masa silam, seperti Geger Pacinan (1740-1743), kerusuhan anti-Cina di Kudus 1918, kerusuhan Tionghoa Benteng di Tangerang pada 1946, persekusi pasca-Peristiwa 1965, dan terakhir pada kerusuhan Mei 1998.

Baca juga: Peranakan Tionghoa dan Lagu "Indonesia Raya"

Penyebab terjadinya hal itu tak lain adalah dari kebijakan era kolonial, di mana orang-orang Tionghoa diposisikan di golongan tengah sebagai minoritas perantara. Seringkali etnis Tionghoa diposisikan tak hanya sebagai pedagang yang menjembatani antara penyedia barang-barang kebutuhan yang diproduksi orang-orang Eropa kepada masyarakat bumiputera sebagai konsumen, namun dijadikan kepanjangan tangan pemerintah kolonial dengan pemberian pangkat majoor, kapitein, maupun luitenant der chinezen.

“Mungkin akar dari peyoratif atau sebutan ‘Aseng’ dari posisi orang Tionghoa itu sendiri. Middleman minority kalau dalam teori-teori ilmu sosial adalah sekelompok etnis tertentu yang menjalankan pekerjaan kotor di suatu wilayah. Mereka mengisi ceruk yang tidak berkenan dilakukan orang-orang mayoritas karena dianggap profesi yang kotor. Ketika terjadi krisis ekonomi, yang disalahkan juga semua orang Cinanya. Jadi dia rentan karena dihubungkan sebagai economic animal yang memikirkan uang saja,” lanjutnya.

Fenomena rasisme terhadap etnis Tionghoa itu sendiri tak hanya terjadi di Indonesia. Di Malaysia pun rasisme berdasarkan etnis masih sangat kental, tidak hanya terhadap orang Tionghoa, melainkan juga pada pendatang dari India. Rasisme itu justru ikut dipelihara partai penguasa pemerintahan, UMNO (United Malays National Organisation).

Sebagaimana Belanda di Indonesia, Malaysia pun melestarikan produk hukum masa kolonial Inggris lewat Article 153 of the Constitution of Malaysia (Undang-Undang Dasar Malaysia, Pasal 153). Pasal tersebut melestarikan mayoritas pribumi Melayu untuk tetap jadi “tuan” di negerinya sendiri. Salah satu ayatnya merinci penerapan kuota untuk penerimaan pegawai pemerintah, penerima beasiswa dan penerimaan di institusi-institusi pendidikan. Tentu mayoritas Melayu diistimewakan ketimbang peranakan Tionghoa maupun India.

Akibatnya, klasifikasi masyarakat begitu terasa. Salah satu muara darinya adalah, kerusuhan rasial antara pribumi dan Tionghoa pada 1969 maupun pada 2001.

Baca juga: Sekelumit Kisah Mahathir Mohamad

Namun, dalam tataran formal Indonesia selangkah lebih maju. Jika kebijakan rasis di Malaysia masih lestari dalam legislasi, Indonesia justru sudah memiliki Undang-Undang Anti-Diskriminasi Nomor 40 Tahun 2008.

“Mungkin secara formal (diskriminasi) sudah tidak ada. Tapi itu tadi, pikiran ditambah politik identitas itu memang jadi bom waktu betul ya. UU-nya sudah ada tapi pola pikirnya justru menghidupkan lagi hantu yang sudah mati. Mestinya Reformasi ini kan segala urusan soal Tionghoa dan non-Tionghoa sudah selesai secara legal. Tapi penegakan hukumnya belum jelas. UU Nomor 40 belum dipatuhi dan konsisten,” sambung Didi.

Dari catatannya, Didi belum menemukan satu kasus yang pelakunya dijerat UU Nomor 40 Tahun 2008 itu. Jika pun muncul ujaran kebencian bernada rasis, lazimnya diselesaikan dengan kekeluargaan lewat permintaan maaf dan dirampungkan dengan materai Rp6 ribu. Kalaupun ada, lebih jamak pelakunya dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), mengingat ujarannya dilayangkan melalui media sosial.

“Kalau di Amerika ada Anti-Defamation League (ADL). Jadi kalau menghina orang Yahudi atau membangkitkan naziisme, bisa dilaporkan ke situ. Lalu mereka (ADL) mengambil tindakan melaporkannya ke pemerintah. Payung hukumnya jelas. Sementara kita masih abu-abu. Masih bisa minta maaf, posting-an dihapus, seolah-olah selesai,” kata Didi.

Kasus rasisme dan diskriminasi berdasarkan etnis di beraneka sendi kehidupan memang masih terlalu kusut untuk dibenahi. Solutif yang bisa dilakukan untuk memutus rasisme yang lahir dari memori kolektif sejak masa kolonial adalah dengan memberikan kurikulum tambahan di sekolah-sekolah. Dengan memulainya dari usia dini, diharapkan rasisme dalam kehidupan sehari-hari bisa pelan-pelan dihancurkan. Pasalnya isu rasisme di ranah politik juga masih berkaitan dengan segala aktivitas masyarakat sehari-hari yang lazimnya, muncul dari lelucon dan perundungan bernada body shaming.

“Dalam keseharian, dalam pertandingan olahraga, tampak perekat kita sebagai bangsa makin kendor, seolah kita tidak saling mengenal satu sama lain. Mungkin ada baiknya isu rasisme ini diajarkan di sekolah-sekolah dalam bentuk kurikulum. Di dalamnya diajarkan bahwa rasisme itu melanggar hukum, bukan bahan candaan. Merundung body shaming lama-lama merambat ke isu rasis yang kulitnya hitam atau matanya sipit. Sebaiknya ditanamkan sedini mungkin di sekolah,” ujarnya.

Soal tersebut, Didi teringat dengan pengalamannya saat tinggal Singapura selama beberapa waktu. Didi terkesan dengan kurikulum tentang kemajemukan yang diajarkan di sekolah-sekolah. Ketika tiba Hari Raya Idul Adha, misalnya, murid-murid non-muslim ikut diajak ke masjid. Di sana sang guru menerangkan dengan bijaksana tentang mengapa umat Islam merayakan hari raya itu. Sebaliknya, murid-murid muslim diterangkan tentang Hari Raya Imlek.

“Kita sepertinya terlalu banyak mata pelajaran, sehingga justru yang esensial seperti ini enggak ada. Tujuannya untuk saling memahami dengan lebih baik dan bukan hanya slogan di mulut saja. Padahal harus ditekankan, misalnya, dalam bentuk pelajaran kebhinekaan, di dalamnya dimasukkan bahwa rasisme itu melanggar hukum, jadi bukan joke atau candaan,” papar Didi.

Solusi itu, tambah Didi, juga mesti berjalan beriringan dengan kemauan pemerintah menegakkan hukumnya, serta membuka dialog atau diskusi secara terbuka di ruang publik. Menurutnya, ujaran-ujaran kebencian yang belakangan bertebaran di jagat maya adalah efek dari kurangnya forum-forum yang menghadirkan tokoh-tokoh bangsa berbeda etnis untuk saling berinteraksi, berkomunikasi, berdialog, untuk saling mengenal.

“Harus berjalan beriringan ya. Pelajaran di sekolah sampai penegakan hukumnya. Selain itu juga kembali ke pola pikir. Apakah karena kita terlalu sibuk urusan ekonomi jadi masalah national building seperti ini tidak dikawal?” tandasnya.

Baca juga: Rasis Tak Kunjung Habis

Tambahkan komentar

Belum ada komentar