- Randy Wirayudha

- 23 Okt 2024

- 4 menit membaca

TANPA peralatan radar yang memadai dan perlindungan udara, rombongan kapal perang dalam armada pimpinan Laksamana Madya Takeo Kurita bersiaga penuh saat melintasi Selat Palawan, Filipina sekitar pukul 1 dini hari, 23 Oktober 1944. Mereka “berlindung” di balik kegelapan malam. Namun tanpa disadari, mereka dikuntit dua kapal selam Amerika Serikat.

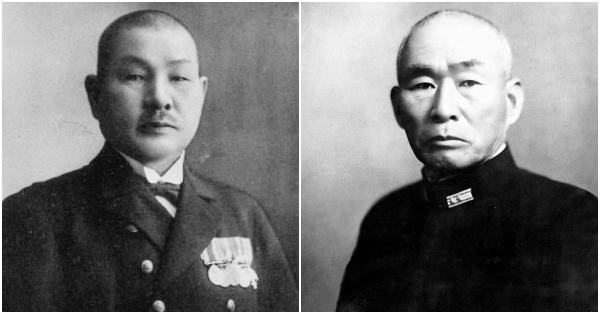

Nama Laksdya Kurita tak asing karena ia pernah melumpuhkan Sekutu di Pertempuran Selat Sunda (28 Februari-1 Maret 1942). Ia juga terlibat di Pertempuran Midway (4-7 Juni 1942) yang jadi awal kemunduran superioritas Jepang di Pasifik.

Sebelumnya, Laksdya Kurita memimpin Central Force atau rombongan utama Armada Gabungan Kaigun (Angkatan Laut/AL Jepang) berangkat dari Brunei pada 22 Oktober 1944 malam menuju perairan Filipina atas perintah Panglima Armada Gabungan Laksamana Soemu Toyoda yang melancarkan empat “Operasi Shō-Gō”. Walau jadi rombongan utama, Kurita hanya membawa 10 kapal penjelajah berat, dua penjelajah ringan, 15 kapal perusak, serta lima kapal tempur, termasuk kapal perang super Yamato. Kurita sendiri berkedudukan di kapal penjelajah berat Atago yang jadi flag ship.

“Ancaman kapal selam di Selat Palawan sudah kami prediksi dan armada kami selalu dalam status siaga dan bermanuver zigzag dengan kecepatan 18 knot,” kenang eks-kepala staf Kurita, Laksda Tomiji Koyanagi, di kolom majalah Proceedings terbitan US Naval Institute edisi Februari 1953, “With Kurita in the Battle for Leyte Gulf”.

Baca juga: Drama Mematikan di Laut Jawa dan Selat Sunda

Rombongan Kurita itu tapi terdeteksi radar dua kapal selam Amerika, USS Darter dan USS Dace pukul 1.16 dini hari. Sebagaimana formasi Kurita, sepasang kapal selam itu menguntit dengan “berlindung” di balik kegelapan. Pada pukul 5.56 pagi, Darter melepaskan enam torpedonya.

“Boom!” Setidaknya empat torpedo Darter telak mengenai Atago. Dua torpedo lagi meledakkan penjelajah berat Takao. Sementara Dace melepaskan empat torpedonya untuk memangsa penjelajah berat Maya.

“Serangan torpedo itu benar-benar jadi serangan kejutan karena kami tak mendeteksi periskop maupun torpedonya sehingga kami tak punya kesempatan untuk mengelak. Ketiadaan perlindungan patroli pesawat anti-kapal selam sangat merugikan kami,” tambah Koyanagi.

Selain Maya, Atago selaku kapal komando Kurita seketika itu juga karam. Kurita sendiri terpaksa menyelamatkan diri dan kemudian memindahkan pusat komandonya ke Yamato. Dia kemudian memberi perintah balik kanan ke Brunei.

Tapi serangan itu masih jauh dari kata berakhir. Kendati Kurita mundur, masih ada tiga gugus tugas lain untuk melanjutkan operasi “penghabisan” di Pertempuran Teluk Leyte (23-26 Oktober 1944). Pertempuran yang menurut Mayor Laut (Purn.) Thomas J. Cutler di majalah Naval History edisi Oktober 1994 sebagai palagan laut terbesar yang menyertakan lebih dari 200 ribu personel dan luas medan 100 ribu mil persegi.

Pertempuran Teluk Leyte yang tersebar dengan empat palagannya. Menurut Mayjen John Frederick Charles Fuller dalam The Decisive Battles of the Western World, tercatat jadi momen adu gempur antar-kapal tempur terakhir dalam sejarah maritim dunia sekaligus jadi yang pertama bagi keterlibatan serangan kamikaze (pesawat bunuh diri) di Front Pasifik.

Persiapan Tempur Pasca-Mendaratnya MacArthur

Pertempuran Midway (4-7 Juni 1942) jadi awal kemunduran Jepang di Pasifik. Tetapi pukulan terbesar terhadap kekuatan maritim Jepang terjadi di Pertempuran Laut Filipina (19-20 Juni 1944) dan Pertempuran Udara Formosa (12-16 Oktober 1944). Tak hanya kehilangan tiga kapal induk, Jepang juga kehilangan pilot-pilot AL berpengalaman.

“Armada Jepang meskipun mengalami kerugian-kerugian, masih tetap utuh sebagai fighting force. Tapi Toyoda tahu bahwa armada Amerika jauh lebih besar jumlah kapalnya. Toyoda juga tahu bahwa pilot-pilot pesawat Jepang tidak begitu terlatih seperti pilot-pilot Amerika. Tapi untuk ini, (Panglima Armada Udara ke-1) Laksamana Takijir???nishi punya pasukan kamikaze yang tidak membutuhkan banyak latihan,” tulis P.K. Ojong dalam Perang Pasifik.

Sadar kekuatannya masih kalah jumlah, Laksamana Toyoda “membiarkan” Sekutu lebih dulu menggelar operasi amfibi ke Filipina. Toh sudah sejak lama Panglima Sekutu Area Pasifik Barat Daya Jenderal Douglas MacArthur ingin menunaikan janji “I Shall Return” ketika kabur dari Filipina pada Maret 1942 menjelang invasi Jepang.

Baca juga: MacArthur Merebut Manila

Jenderal MacArthur mendarat di Tacloban, pesisir utara Pulau Leyte pada 20 Oktober 1944 lewat “Operasi Musketeer”. Ia kembali ke Filipina didampingi 200 ribu serdadu sebagai pendaratan amfibi terbesar kedua setelah Invasi Normandia (6 Juni 1944).

Panglima Armada Pasifik Laksamana Chester W. Nimitz juga turut memberi pengawalan dari Armada AL Amerika ke-3 (Laksamana William Halsey), Armada AL Amerika ke-7 (Laksamana Thomas Kinkaid), dan Gugus Tugas AL Australia ke-74 (Laksamana John Collins). Tiga armada ini berkekuatan lebih dari 300 kapal, termasuk delapan kapal induk, sembilan kapal induk ringan, 12 kapal tempur, 24 kapal penjelajah, dan 116 kapal perusak.

“Menurut rencana Toyoda, MacArthur akan dibiarkan mendarat dahulu dan baru kemudian armada Amerika akan dilumpuhkan sehingga MacArthur terasing, terpencil, dan akhirnya mudah dilikuidir di daratan,” tambah Ojong.

Kendati kompleks, taktik tersebut dipersiapkan dengan matang.

“Sho-Go atau ‘Operasi Kemenangan’ adalah rencana dengan aneka bagian yang kompleks. Sangat bergantung pada timing dan faktor kejutan. Hanya saja rencana kompleks itu harus menghadapi armada Amerika yang unggul dalam segi jumlah. Terlebih laporan intelijen Jepang kurang akurat untuk menggambarkan kekuatan Amerika di Leyte. Maka menjadi pertanyaan, bagaimana Jepang bisa mengharapkan sesuatu dari aneka permasalahan itu?” sambung Cutler.

Toyoda sendiri menyiapkan operasi dengan empat kekuatan terpisah. Pasukan utama (center force) di bawah Laksdya Kurita, berangkat dari Brunei melalui Selat Palawan. Tapi karena dihantam dua kapal selam Amerika, Kurita terpaksa balik kanan ke Brunei.

Baca juga: Midway, Adu Kekuatan Dua Armada

Lainnya adalah Laksamana Shōji Nishimura sebagai southern force.Pasukan ini bermanuver dari Kalimantan menuju Teluk Leyte via Laut Mindanao dan Selat Surigao. Kekuatan ini berkomposisi dua kapal tempur era Perang Dunia I, satu kapal penjelajah berat, dan empat kapal perusak. Nishimura menetapkan Fusō sebagai kapal komandonya.

Ada pula striking force pimpinan Laksdya Kiyohide Shima. Dengan

Nachi sebagai pusat komandonya, Shima membawahi dua kapal penjelajah berat, satu kapal penjelajah ringan, dan empat kapal perusak. Terakhir dan yang paling miris adalah “

northern force” di bawah Laksdya Jisaburō Ozawa. Armada ini akan jadi bagian paling krusial dalam Operasi Shō-Gō.

Dengan membawa satu kapal induk, tiga kapal induk ringan, dua kapal tempur-induk, tiga kapal penjelajah ringan dan delapan kapal perusak, gugus kapal Ozawa dengan pusat komandonya di kapal induk Zuikaku bertindak jadi “umpan” untuk memancing armada Halsey.

“Ketika Perang Pasifik pecah, Jepang mempunyai armada kapal induk yang lebih kuat daripada Amerika. Tapi kini armada kapal induk itu harus menjalankan tugas yang memilukan hati tiap pelaut Jepang. Bukan untuk menyerang tapi hanya bertugas sebagai pancingan, sebagai umpan. Jepang terpaksa memutuskan begitu karena tidak mempunyai pilot-pilot yang terlatih lagi,” tandas Ojong.

Komentar