- 2 Mei 2017

- 4 menit membaca

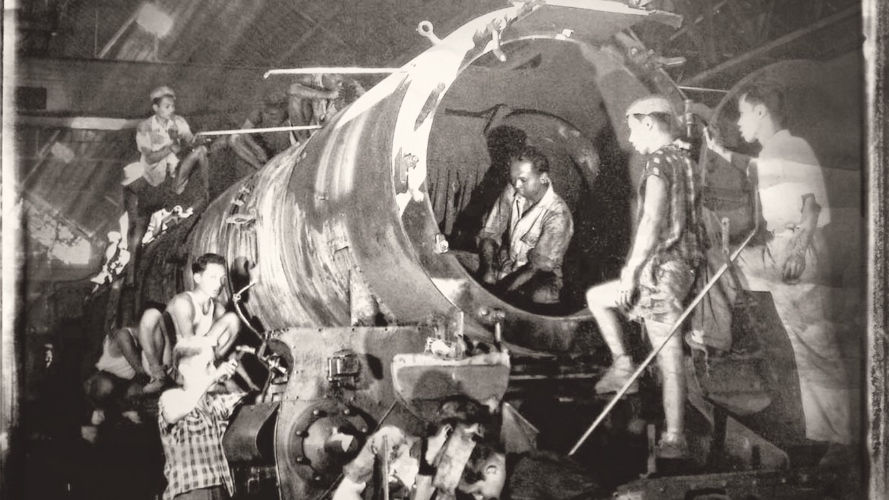

19 Mei 1948. Ribuan buruh dan petani kapas di Delanggu, Klaten, Jawa Tengah, mendatangi kantor Badan Textil Negara (BTN) di Solo. Mereka menuntut pembayaran upah yang tertunda sejak 1947. Aksi itu memicu munculnya aksi mogok di berbagai tempat. Sejak 26 Mei, Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) mengambil-alih aksi tersebut. Konflik kian memanas ketika mereka bentrok dengan Serikat Tani Islam Indonesia yang berafiliasi dengan Masyumi.

Ingin membaca lebih lanjut?

Langgani historia.id untuk terus membaca postingan eksklusif ini.