- Randy Wirayudha

- 6 Jul 2022

- 7 menit membaca

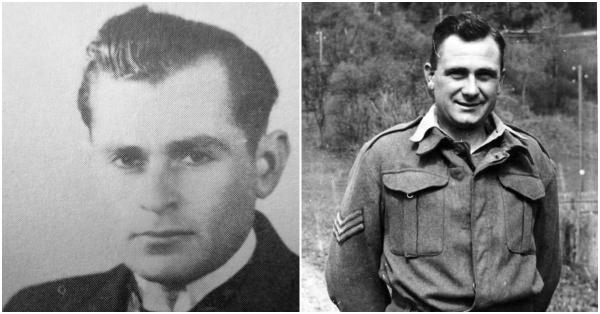

PANGKAT berbentuk dua garis mirip huruf “V” itu sudah tersemat di lengan Kopral Raymond Westerling. Pun dengan emblem singa bertuliskan Nederland dan satu insignia hitam kecil bertuliskan “No. 10 Commando” berwarna merah darah sebagai penanda prajurit muda itu sudah menjadi manusia “berbeda” kala tiba di kota Porthmadog, Wales, medio Juli 1942. Westerling sudah tak lagi sekadar prajurit asing dengan tugas-tugas rendahan.

Darahnya masih mendidih akibat latihan khusus di Depot Komando Achnacarry, Skotlandia (Maret-Juni 1942) yang beberapakali nyaris menamatkan nyawanya.

“Lolos dari maut selusin kali selama latihan, saya meninggalkan Achnacarry dengan kondisi fisik yang tangguh, keras, dan gelisah untuk berjibaku dengan musuh. Mungkin fisik saya terlalu bagus. Hampir setiap kali dalam latihan, saya tak pernah tidak antusias untuk beraksi,” kenang Westerling dalam memoarnya, Challenge to Terror.

Pangkat dan insignia juga salah satu pembuktian Westerling kepada ayahnya, Paul Roe Westerling, bahwa dirinya tak sia-sia jadi satu-satunya anggota keluarga yang “bodoh” karena memilih militer sebagai karier. Paul keberatan Westerling masuk tentara.

“Tidak ada dalam sejarah keluarga kita yang sebodoh itu (masuk militer) hingga akhirnya kamu,” kata Paul.

“Lantas, bagaimana ayah bisa bilang saya tak terlahir untuk militer? Ayah tidak tahu apa-apa tentang militer. Tak satupun dalam keluarga kita yang tahu. Tidak ada satupun yang pernah jadi tentara,” ujar Westerling menyanggah.

Baca juga: Benarkah Westerling Sakti Mandraguna?

Percakapan dengan ayahnnya pada awal 1941 itu terjadi setelah Westerling mengajukan diri untuk jadi sukarelawan pasukan Belanda merdeka ke Konsulat Belanda di Istanbul, Turki. Usianya saat itu masih 22 tahun. Bahasa Belanda pun ia masih awam lantaran besar dengan bahasa Yunani, Turki, Prancis, dan Inggris.

“Meski keluarga Westerling (berkewarganegaraan) Belanda, mereka sudah tinggal di Istanbul selama tiga generasi dan diberkahi bakat poliglot untuk bahasa-bahasa yang umum di ibukota Turki. Ayah saya pedagang barang-barang antik dan furnitur, berbahasa Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia di tokonya, bahasa Turki di bengkelnya, dan bahasa Yunani saat berbicara dengan ibu saya yang memang dari keluarga Yunani. Ibu saya meninabobokkan saya sewaktu bayi dengan nyanyian Yunani tapi mendidik saya dengan bahasa Prancis,” tambah Westerling.

Pasukan Belanda merdeka yang dimaksud adalah Prinses Irene Brigade. Unit ini jadi satu-satunya pasukan Belanda yang tersisa dan mewakili pemerintahan Belanda di pengasingan usai negeri Belanda diduduki Jerman Nazi pada Mei 1940. Menurut T.D. Bridge dalam The Army Quarterly and Defence Journal, Volume 128, brigade tersebut dibentuk dari sisa 1.460 prajurit dan perwira darat dan laut Kerajaan Belanda yang berhasil meloloskan diri ke Inggris via Brest (Belgia) dan Cherbourg (Prancis).

Prajurit Rendahan jadi Pembunuh Berdarah Dingin

Hambatan bahasa tak melunturkan niat Westerling untuk berangkat ke Kanada tanpa restu ayahnya. Bisa ia pelajari sendiri bahasa Belanda di perjalanan, pikirnya.

Untuk menjalani program latihan dasar, Westerling masih harus melalui rute panjang. Setelah seharian penuh menumpang keretaapi dari Istanbul menuju kota pelabuhan Mersin, ia baru bisa beralih ke transportasi laut menuju Kairo, lanjut ke Haifa, Palestina. Namun karena keracunan makanan, ia mesti menginap delapan hari di rumahsakit. Selepas keluar rumahsakit pun Westerling masih harus menunggu waktu keberangkatan pasukan ke Kanada, yang ia pergunakan untuk bercengkerama dengan suku Badui ditemani pemandu Arab.

“Saya tak bisa bahasa Arab tapi saya banyak memahami surah-surah Al-Quran. Itu cukup bagi orang-orang Badui menerima saya sebagai saudara. Mulanya hanya ingin beberapa jam tapi akhirnya saya tinggal selama seminggu untuk mengikuti keseharian mereka, termasuk ikut shalat berjamaah. Melihat mereka, saya teringat orang-orang gunung yang jadi teman masa kecil saya,” kenang Westerling.

Baca juga: Pandangan Westerling terhadap Islam

Hari yang dinanti pun tiba. Westerling berangkat ke Eropa via Haifa dan Kairo dengan menumpang kapal Empress of Russia. Demi menghindari kapal selam Jerman di Laut Mediterania, kapal itu mesti mengambil rute Laut Merah dan mengitari Tanjung Harapan. Singgah di Port Sudan, Empress of Russia mengarungi Samudera Atlantik ke Kanada.

“Apakah ini Liverpool? Nyatanya kami di Halifax. Saya tak punya masalah dengan Kanada, kecuali tidak ada perang di situ. Pemerintah Inggris yang mengatur perjalanan ternyata tak membawa kami langsung ke medan pertempuran, melainkan ke pusat pelatihan di Stratford, Ontario,” keluhnya.

Kamp latihan itu dikhususkan untuk sukarelawan anyar Belanda yang disupervisi militer Kanada. Setelah dua bulan pelatihan dasar, Westerling dan para kompatriotnya baru digabungkan dengan pasukan Prinses Irene Brigade di Wolverhampton, Inggris, pada 19 Desember 1941.

“Di sini jauh dari perang. Baru 15 hari, saya sudah merasa sia-sia menjalani keseharian hanya dengan mengupas kentang. Rasanya ucapan ayah benar bahwa saya tak lahir untuk militer. Pagi mengupas kentang, sore menyapu lantai. Belum lagi kena bentak dan hinaan-hinaan sersan Inggris saat memerintahkan saya membersihkan toilet: ‘Gerakkan pembersihnya, dasar kau anak Belanda sialan!’”

Baca juga: Enam Hal Penting tentang Westerling

Sesekali Westerling mengajukan diri ke beberapa pelatihan khusus. Salah satunya pelatihan terjun payung. Tapi baru seminggu, ia sudah harus dirawat lagi selama sebulan gegara pergelangan kakinya patah saat latihan loncat dari belakang truk.

Tetapi kesempatan lain langsung tiba dua hari lepas ia keluar rumahsakit. Ia mendaftarkan diri ke pelatihan komando di Achnacarry, Skotlandia. Di situ ia bergabung dengan sukarelawan-sukarelawan asing lain untuk jadi calon “pembunuh berdarah dingin” di pasukan No. 10 Inter-Allied Commando.

Di No. 10 Inter-Allied Commando, Westerling tergabung dalam satuan No. 2 yang mayoritas dari Belanda. Kelak, banyak jebolan Pasukan No. 2 ini jadi tulang punggung pasukan khusus Belanda Korps Speciale Troepen (KST) di dalam Perang Kemerdekaan Indonesia.

“Saya belajar menyeberangi sungai dengan tali tipis; bergelantungan dengan lutut, lengan, dengan posisi terbalik seperti kungkang. Saya menjadi ahli melewati segala rintangan, bersembunyi, hingga menggunakan segala senjata maupun dengan pertarungan tangan kosong. Kami berlatih pertarungan dengan pisau seperti bandit Sisilia. Diajari menyelinap ke markas perwira musuh. Kami juga diajari cara membakar rumah, kamp, atau hutan; mencuri dokumen-dokumen atau senjata; sabotase menghancurkan gedung, jembatan, atau rel kereta,” terang Westerling.

Baca juga: Marsose dari Eropa sampai Perang Aceh

Setelah delapan pekan pelatihan ekstrem, Westerling lulus dengan pangkat kopral. Kendati sudah jadi “manusia yang berbeda”, Westerling belum bisa tersenyum puas. Pembuktian kepada ayahnya belum bisa diberikannya lantaran ia belum juga dikirim ke garis depan Perang Dunia II.

“Sampai pada titik (kelulusan) itu, saya rasa tidak ada prajurit di dunia yang lebih baik dari mereka yang dilatih dengan metode-metode brutal dan mengejutkan oleh British Commando. Sebulan kemudian saya diberi tugas jadi instruktur metode membunuh dalam senyap dan pertarungan tanngan kosong di pasukan No. 10 Commando. Tetapi menjadi instruktur bukanlah tugas pertempuran. Saya ingin terlibat pertempuran,” ujarnya.

Hampir setahun Westerling pasrah hanya sebagai instruktur di Porthmadog maupun di Troon. Ia akhirnya memberanikan diri meninggalkan posisinya demi bisa ikut sebagian kontingen satuan No. 2 yang akan dikirim ke India pada Desember 1943.

Nick van der Bijl dalam Commandos in Exile: The Story of 10 (Inter-Allied) Commando, 1942-1945 mencatat, pasukan No. 2 saat itu belum dileburkan kembali ke dalam Prinses Irene Brigade yang bakal terjun ke invasi Normandia yang direncanakan. Mereka lebih dibutuhkan untuk tugas-tugas di belakang garis musuh di front Timur Jauh.

Baca juga: Pura-Pura demi Burma Merdeka

Westerling pun diberangkatkan bersama 17 perwira dan 67 kolega prajurit. Di Ceylon (kini Sri Lanka), kontingen ini direncanakan membantu lima serdadu Belanda dari Komando Marinir No. 44 yang sudah diterjunkan ke Araan, Burma (kini Myanmar). Namun sebelum berangkat, Westerling dan beberapa rekannya yang dalam pengaruh alkohol “berlatih tanding” dengan anggota-anggota komando Skotlandia hingga dirinya kena tegur atasannya di kantor staf umum Tentara Kerajaan Belanda, kendati kelompoknya mengalahkan sang rival.

Kendati tetap berangkat, toh Westerling masih belum “berjodoh” dengan pertempuran sesungguhnya. Baik di Kedgoon maupun Coconado, ia dan teman-temannya sekadar menjalani latihan gerilya di hutan rimba.

“Hal yang paling mendekati aksi (pertempuran) sekadar jadi pengawal pribadi panglima Sekutu di area ini (Timur Jauh), Lord Louis Mountbatten, ketika ia menginspeksi kamp kami. Selebihnya hanya latihan di hutan. Memang rencananya kami akan dikirim ke Burma. Tetapi sialnya hanya enam di antara kami yang digabungkan ke (pasukan) Komando No. 5. Nama saya tak ada di daftar. Lagi-lagi saya merasa kalah. Nasib belum membawa saya pada petualangan,” kata Westerling mengeluh.

Makin sial, di akhir 1943 ia dikirim balik ke Inggris lantas ikut pelatihan intelijen sembilan hari di London. Rencana misi penerjunan tim kecil empat prajurit komando ke Groningen untuk mensabotase dan melatih milisi gerakan bawah tanah Belanda jelang operasi Market Garden pun batal tanpa alasan yang jelas.

“Saya mulai depresi ketika diperintah pindah ke markas Pangeran Bernhard di Belgia. Melatih taktik-taktik komando kepada para anggota resistance lagi dan lagi. Walau kemudian bedanya, latihan kami ada ‘ujian praktik’ masuk ke wilayah musuh di Distrik Brabant dan Limburg. Setidaknya saya melihat sedikit aksi bersama anggota resistance. Hasilnya saya lumayan menikmati peperangan,” sambungnya.

Baca juga: Perang Westerling di Timur Jauh

Memasuki awal Juli 1945, Westerling kembali ke front Timur Jauh sebagai bagian dari Gugus Tugas Intelijen “Force 136”. Namun belum tuntas hasrat untuk menyalurkan keahliannya, Jepang keburu menyerah pada 14 Agustus. Perang Dunia II berakhir tanpa memori berarti baginya yang lantas dikembalikan ke kemiliteran Belanda.

“Pasukan No. 2 (Komando Belanda) ditugaskan berjaga di Kamp Recklinghausen, sebelum akhirnya kembali ke Inggris. Sebulan kemudian pasukan itu pulang ke Belanda dan bersama Korps Insulinde (eks-KNIL), dileburkan ke Angkatan Darat Belanda sebagai korps komando. (Komandan pasukan No. 2) Kapten Linzel membantu mantan anak buahnya, Raymond Westerling, untuk membentuk detasemen pasukan khusus (DST/Depot Speciale Troepen) di Indonesia,” ungkap Van der Bijl.

Pada September 1945, Westerling berangkat ke Medan untuk menggabungkan diri dengan pasukan KNIL. Sebelum pindah ke Batavia (kini Jakarta) pada 26 Juli, ia sudah melihat banyak “kekacauan” sosial dan politik akibat pendudukan Jepang di negeri yang dulunya bernama Hindia Belanda.

“Rakyat Indonesia yang damai dengan mayoritas populasinya hanya ingin berakhirnya perang dan memulai kembali kehidupan pra-perang mereka, menjadi korban Jepang. Para warga Eropa diinternir dan berteman dengan kelaparan. Alih-alih hidup bebas pasca-Jepang menyerah, mereka malah jadi korban massa (bumiputera) tanpa perlindungan sisa-sisa penjaga Jepang,” terang Westerling.

Westerling sebagai bagian dari pasukan Belanda diharapkan bisa mengawal keamanan dan ketertiban. Tugas itulah yang memberi Westerling kesempatan mempraktikkan keahlian komando dan intelijennya, bahkan menjadikan dirinya sebagai jagal dengan tangan berlumuran darah.

Baca juga: Keluarga Korban Westerling Menangkan Gugatan

Komentar