Perjalanan Susu ke Indonesia, dari Konsumsi hingga Industri

Orang Eropa mulanya mendirikan peternakan sapi perah untuk memenuhi kebutuhan konsumsi susu segar mereka. Hal ini berperan dalam kebiasaan minum susu penduduk dan tumbuhnya industri susu di Indonesia.

MINUM susu telah menjadi kebiasaan banyak orang Indonesia. Minuman kaya nutrisi ini tak hanya baik dikonsumsi oleh bayi dan anak-anak, tetapi juga orang dewasa. Popularitas minuman ini terlihat dari inovasi dalam pengolahan maupun pemasaran produk susu. Contohnya, bila dulu susu yang terkenal adalah susu sapi maupun kedelai, kini banyak sumber nabati yang diolah menjadi susu, seperti almond, oat, hingga beras. Kemajuan teknologi juga memungkinkan proses pengolahan susu lebih modern, sehingga menghasilkan susu UHT (ultra high temperature) yang saat ini beredar di pasaran dengan berbagai rasa dan ukuran.

Akan tetapi, berbeda dengan masa kini, di mana susu menjadi minuman yang banyak dikonsumsi dan tersedia dengan beragam variasi, masyarakat Indonesia di masa lalu tak banyak mengonsumsi susu. Rendahnya minat terhadap susu menarik perhatian Letnan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Dalam catatannya mengenai kehidupan masyarakat Jawa dalam The History of Java, Raffles menyebut praktik pemerahan susu tidak lazim dilakukan oleh penduduk, selain karena tidak banyak susu yang dihasilkan dari ternak, penduduk juga jarang mengonsumsinya.

“Keadaan ini disebabkan karena mereka dulunya beragama Hindu. Jika mereka diperkenalkan dengan manfaat susu, bisa dipastikan akan banyak produksi susu yang dihasilkan dengan mutu yang tidak berbeda dengan tempat lain,” tulis Raffles.

Baca juga:

Raffles beranggapan ketika koloni Hindu mulai memperkenalkan sapi ke wilayah Jawa, mereka melarang pemerahan susu, dengan tujuan meningkatkan jumlah sapi yang ada. Kendati tradisi Jawa tidak melarang hal ini, kebiasaan itu segera menyebar ke berbagai daerah lainnya.

Di sisi lain, menurut Adel P. Den Hartog dalam Diffusion of Milk as a New Food to Tropical Regions: The Example of Indonesia, 1880-1942, hewan ternak seperti sapi atau kerbau lebih banyak dimanfaatkan sebagai hewan pekerja dan pemasok daging daripada diambil susunya. Yang menarik, walaupun di wilayah Jawa dan Madura tradisi minum susu jarang terlihat –jika tidak dapat dikatakan tidak ada– Den Hartog mencatat ada sumber-sumber yang mengindikasikan susu telah digunakan di Jawa kuno untuk tujuan ritual.

“Menarik untuk dicatat bahwa Nitisastra, sebuah puisi didaktik Jawa kuno, mengacu pada pentingnya susu... Meskipun referensi yang dibuat untuk susu tidak secara langsung menyiratkan penggunaan susu sebagai makanan di antara kategori tertentu dari populasi Jawa, setidaknya hal itu menunjukkan penyebaran gagasan susu sebagai makanan. Kemungkinan besar di Jawa, pemerahan susu menghilang setelah menurunnya pengaruh India,” tulis Den Hartog. Berbeda dengan masyarakat di wilayah Jawa dan Madura, penduduk di daerah lain seperti Sumatra dan Sulawesi justru telah umum mengonsumsi susu kerbau.

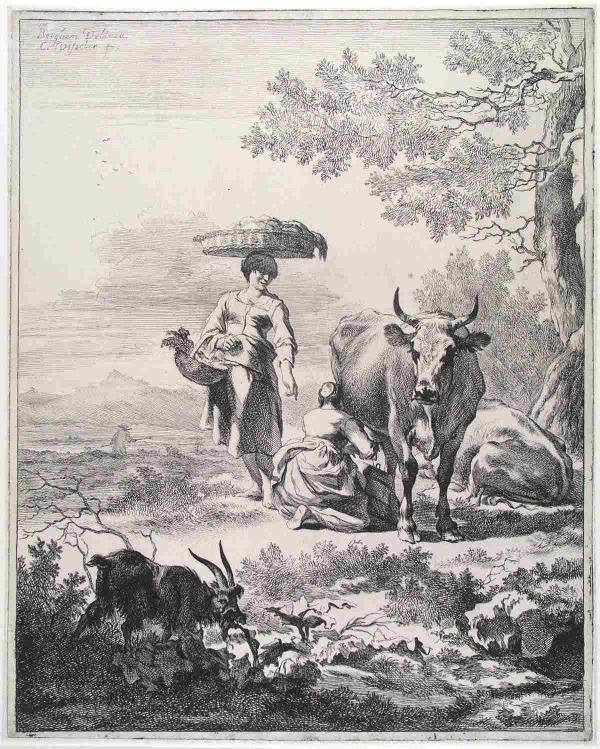

Kolonisasi Eropa di wilayah Nusantara pada abad ke-17 mendorong munculnya peternakan sapi perah. Belanda sebagai salah satu negara dengan tingkat konsumsi susu sapi tertinggi di dunia, kesulitan memenuhi kebutuhan susu di wilayah koloni. Mengirim keju dan mentega menggunakan kapal mungkin saja dilakukan, namun mengimpor susu dari Eropa ke Nusantara tentu bukan hal yang mudah. Sebab, susu yang dibawa akan berubah rasa menjadi masam sehingga tak layak dikonsumsi. Atas dasar hal ini, orang-orang Eropa mulai memelihara sapi yang dikirim dari Eropa dan mendirikan perusahaan susu untuk memenuhi permintaan susu segar mereka.

Baca juga:

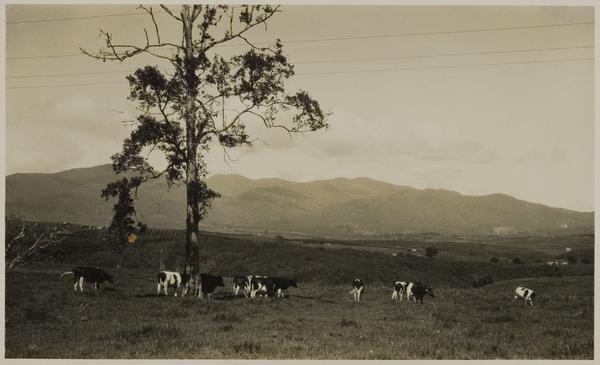

Menurut Den Hartog, penyebaran susu sapi di Indonesia bertepatan dengan sejauh mana Belanda masuk ke Nusantara. Dari abad ke-17 hingga abad ke-19, ada dua daerah dengan beberapa kegiatan produksi susu sapi perah, yang lebih kecil di Ambon dan yang lebih besar di Jawa, khususnya Jawa Barat. Setelah pemulihan kekuasaan Belanda pada 1816, jumlah orang Eropa yang datang ke Hindia Belanda meningkat. Hal ini mendorong lebih banyak permintaan produk susu. Peternakan sapi perah semakin banyak ditemukan di daerah sekitar kota-kota besar. Di sisi lain, tingginya permintaan susu sapi segar memicu munculnya beberapa permasalahan, yang paling utama dan menjadi sorotan adalah kontaminasi susu.

“Permintaan yang meningkat terhadap susu sapi menimbulkan kelangkaan di sejumlah daerah, khususnya di luar Jawa. Akibatnya, selain susu yang diproduksi dalam kondisi yang tidak higienis, pemalsuan susu juga sering terjadi,” tulis Den Hartog.

Para pengusaha di Hindia Belanda melihat tingginya permintaan susu segar sebagai peluang usaha yang menjanjikan. Satu per satu peternakan sapi perah baru dibuka. Sapi-sapi dari Eropa dikirim untuk disilangkan dengan sapi lokal maupun sapi India. Perusahaan-perusahaan susu modern pun mulai berkembang. Karena susu mudah rusak di iklim tropis, industri susu selalu berada dekat dengan konsumen. Untuk penjualan ke konsumen, susu dikemas dalam botol.

Meskipun jumlah peternakan sapi perah dan permintaan susu segar meningkat sejak abad ke-19, konsumen utamanya adalah orang-orang Eropa. Peternakan sapi perah modern pun kebanyakan milik pengusaha-pengusaha Eropa. Penyebabnya karena harga susu sapi segar terlampau mahal untuk dapat dibeli oleh penduduk lokal. Sebagai gantinya, ketika susu skim kental manis impor masuk ke Hindia Belanda pada awal abad ke-20, sebagian besar masyarakat bumiputra lebih banyak mengonsumsi produk olahan susu ini karena harganya lebih murah dari susu sapi segar maupun susu evaporasi. Meskipun ada pula penduduk lokal yang mengonsumsi susu sapi segar, namun jumlahnya sedikit dan dikenal sebagai kelas menengah Indonesia yang sedang berkembang.

“Pada 1937 di Batavia, satu kaleng susu evaporasi (300 cc) berharga sekitar f0,35; sementara satu kaleng susu skim berharga f0,13, yang berarti selisih 22 sen. Dalam sebuah survei rumah tangga pada 1937 di antara para pekerja di kota Batavia, 77% memiliki upah harian f0,30. Harga sekaleng susu evaporasi lebih tinggi dari upah harian minimum ini (105%), sementara harga produk susu skim kurang dari setengahnya (39%). Harga ini tentu saja masih tinggi, namun masih dapat dijangkau oleh orang Indonesia dan Cina yang lebih mampu,” tulis Den Hartog.

Baca juga:

Mereka yang peduli dengan pangan lokal dan gizi penduduk menyadari susu segar terlalu mahal, sementara susu skim kental manis berbahaya bila terlalu banyak dikonsumsi karena kandungannya lebih banyak air berpemanis gula. Berdasarkan hal ini, para dokter dan ahli gizi Eropa mencari alternatif susu murah yang berasal dari nabati, yaitu susu kedelai.

Meskipun harganya lebih murah dari susu sapi –harga satu liter susu kedelai 4,5 sen, sementara susu sapi sekitar 25 hingga 28 sen– susu kedelai tak banyak menarik minat masyarakat. Dari sudut pandang konsumen, keterbatasan susu kedelai adalah rasanya pahit dan getir serta teknik pengolahannya tidak sesuai dengan selera konsumen. Susu kerbau dan kambing juga tidak bisa menjadi alternatif untuk susu segar lokal, sebagian besar karena adanya bias Eropa.

Konsumsi susu sapi segar yang tinggi di kalangan orang-orang Eropa membuka peluang bagi orang Indonesia untuk merintis usaha peternakan sapi perah. Salah satunya Wakidin Wiryopawiro, kakek Radius Prawiro. Dalam biografinya, Radius Prawiro: Kiprah, Peran dan Pemikiran, gubenur Bank Indonesia dan menteri keuangan era Orde Baru ini mengisahkan, kakeknya, Wakidin Wiryopawiro, memiliki peternakan sapi perah yang rutin memasok susu sapi segar untuk orang-orang Eropa di Yogyakarta. Mulanya, Wakidin memperoleh seekor sapi dengan sistem nggadhuh atau pemelihara dengan imbalan bagi hasil berupa anak sapi yang dilahirkan oleh induk yang dipeliharanya atau dengan memperoleh santunan tertentu sesuai perjanjian. Ketekunannya sebagai penggadhuh itulah yang membawa keberhasilan sehingga ia dapat memiliki sapi perah sendiri.

Perusahaan susu milik Wakidin mencapai puncak kejayaannya pada dasawarsa 1930-an. Ia memiliki sapi perah cukup banyak, mencapai 20 hingga 30 ekor. Dengan luas tanah sekitar 2.000 meter persegi di tengah kota Yogyakarta, perusahaan yang beralamat di Klitren Lor itu menjadi perusahaan susu terpopuler dan terpercaya di wilayahnya.

Pendudukan Jepang mengakibatkan perusahaan-perusahaan susu milik orang Eropa berhenti beroperasi karena pemiliknya ditangkap dan diinternir. Penangkapan orang-orang Belanda juga membuat permintaan susu merosot. Perusahaan susu Wakidin semakin kesulitan bangkit di masa revolusi hingga akhirnya ditutup pada 1968.

Baca juga:

Kendati selama pendudukan Jepang (1942-1945) dan revolusi (1945-1950) produksi industri susu menurun dan meningkatnya harga pakan konsentrat sehingga beberapa perusahaan susu tutup, hal ini juga menjadi titik awal perkembangan unit-unit usaha sapi perah milik peternak rakyat.

Menurut Pria Sembada, Guillaume Duteurtre, dan Charles-Henri Moulin dalam Livestock Policy in Indonesia: Case of the Dairy Subsector, sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, pemerintah Indonesia membuat “Rencana Kemakmuran Istimewa”, di mana sektor pertanian, termasuk peternakan sapi perah yang memproduksi susu, menjadi prioritas. “Meskipun menghadapi blokade dari Belanda, pemerintah membantu pengembangan industri susu dengan meningkatkan angka kelahiran ternak, mengurangi penyembelihan ilegal, dan mempromosikan konsumsi susu kepada masyarakat,” tulis Sembada, Duteurtre, dan Moulin.

Nasionalisasi sejumlah perusahaan asing di masa Orde Lama berdampak pada industri susu. Banyak posisi orang-orang Belanda dan Eropa diambil alih oleh kelas menengah Indonesia. Proses ini dipercepat ketika terjadi ketegangan antara Indonesia-Belanda terkait Papua Barat. Banyak orang Belanda yang memegang jabatan tinggi di berbagai perusahaan angkat kaki dari tanah air. Bahkan, untuk mengisi kekosongan di perusahaan-perusahaan yang dinasionalisasi, para perwira militer menjadi manajer perusahaan dan perkebunan.

Di era Orde Baru, upaya memajukan industri susu nasional mendorong pemerintah membuat peraturan-peraturan untuk meningkatkan populasi sapi, produktivitas peternak, dan produksi dalam negeri. Den Hartog mencatat, hingga tahun 1970-an, hanya sedikit pabrik susu yang menggunakan susu produksi lokal dalam produk susunya. Namun, pada 1978, terjadi perubahan besar dalam kebijakan pemerintah terhadap peran peternak kecil dalam industri susu.

“Pada Mei 1978, pemerintah mengumumkan bahwa pabrik-pabrik pengolahan susu harus membeli semua susu yang diproduksi secara lokal yang diberikan kepada mereka dalam kondisi yang dapat diterima dengan harga yang telah disepakati sebelumnya. Hal ini merupakan dorongan besar bagi para peternak sapi perah di Indonesia,” tulis Den Hartog.

Baca juga:

Periode 1980-1997 dianggap sebagai periode emas industri susu nasional. Menurut Sembada, Duteurtre, dan Moulin, fokus yang diarahkan pemerintah pada peningkatan populasi sapi, perbaikan mutu genetik sapi, dan perbaikan manajemen berdampak pada meningkatnya populasi hampir tiga kali lipat. Selain itu, lebih dari 125.000 ekor sapi diimpor pada awal tahun 1980-an. Selanjutnya pada 1985, Instruksi Presiden No. 2/1985 dikeluarkan untuk meningkatkan peternakan sapi perah dan meningkatkan konsumsi susu dengan harga yang sesuai. Pemerintah mengendalikan harga susu di tingkat peternak dan harga konsumen, serta menetapkan rasio susu untuk industri susu.

“Berdasarkan kebijakan ini, industri susu harus membeli susu lokal sebagai bahan utama dan sisanya dari impor. Akibatnya, rasio susu impor dan susu lokal turun dari 20:1 menjadi 3,5:1 atau bahkan 2:1. Kebijakan ini dikenal sebagai ‘Bukti Serap-BUSEP’. Selain itu, untuk meningkatkan kawanan sapi perah, sebuah pusat inseminasi buatan didirikan di Lembang,” tulis Sembada, Duteurtre, dan Moulin.

Masa keemasan industri susu nasional menemui titik balik pada 1997-1998. Krisis ekonomi global berdampak pada sektor ini. Hal ini semakin diperparah dengan Inpres No. 4/1998, yang mengakhiri rasio susu karena tekanan internasional dan dengan demikian membuat para peternak tak lagi terlindungi. Kondisi ini menyebabkan produsen lokal harus bersaing dengan produk susu impor.*

Tambahkan komentar

Belum ada komentar