Kiai Tunggul Wulung Menangkal Wabah Penyakit

Sultan Yogyakarta memilih calm-down bukan lock-down. Di masa lalu, wabah penyakit dihadapi dengan mengarak bendera pusaka dari Makkah.

Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X menyampaikan pidato sapa aruh untuk warga Yogyakarta dalam menghadapi pandemi virus corona (Covid-19) pada 23 Maret 2020.

“Berbeda dengan bencana gempa tahun 2006 yang kasat-mata,” kata Sultan. “Sekarang ini, virus corona itu jika memasuki badan, tidak bisa kita rasakan, dan menyerangnya pun tak terduga-duga. Menghadapi hal itu, kita selayaknya bisa menjaga kesehatan, laku prihatin, dan juga wajib menjalankan aturan baku dari sumber resmi yang terpercaya.”

Strategi mitigasi yang diambil Sultan dalam menghadapi bencana non-alam ini, bukan lock-down melainkan calm-down untuk menenangkan batin dan menguatkan kepercayaan diri, agar eling lan waspada.

Sultan menjelaskan, waspada melalui kebijakan slow-down, yaitu sedapat mungkin memperlambat merebaknya pandemi penyakit corona, dengan cara reresik diri dan lingkungannya sendiri-sendiri. Kalau merasa kurang sehat harus memiliki kesadaran dan menerima kalau wajib mengisolasi diri pribadi selama 14 hari sama dengan masa inkubasi penyakitnya. Jaga diri, jaga keluarga, jaga persaudaraan. Jaga masyarakat, dengan memberi jarak aman, dan sedapat mungkin menghindari keramaian jika memang tidak mendesak betul. Bisa jadi kita merasa sehat, tapi sesungguhnya tidak ada seorang pun yang bisa memastikan bahwa kita benar-benar sehat. Malah bisa jadi kita yang membawa bibit penyakit.

Baca juga: Taktik Penyakit Sultan Agung

Kebijakan yang diambil Sultan tersebut sesuai dengan protokol menghadapi Covid-19 yang dikeluarkan pemerintah Indonesia dan dunia. Berbeda dengan cara menghadapi wabah penyakit pada masa lalu ketika dunia kesehatan masih belum berkembang dan kekuatan yang dimiliki raja menjadi tumpuan rakyatnya.

Pada dasawarsa 1930-an, menurut sejarawan M.C. Ricklefs dalam Mengislamkan Jawa, masyarakat Jawa meyakini bahwa keluarga kerajaan Jawa memiliki kekuatan magis-mistis. Hal ini dicontohkan oleh respons terhadap wabah penyakit yang menyapu Kota Gede yang terletak di selatan Yogyakarta. Di kota itu, terdapat makam pendiri dinasti Mataram, Senapati Ingalaga (meninggal dunia sekitar tahun 1601) dan Panembahan Seda ing Krapyak (meninggal tahun 1613), ayah Sultan Agung.

Ricklefs menerangkan, Kota Gede dipenuhi oleh deretan rumah dan jalan-jalan sempit, tempat bekerja para pengrajin emas, perak, dan tembaga, para tukang pembuat barang-barang dari kulit, seniman tempurung kura-kura, serta pedagang perhiasan.

Pada 1931, wabah penyakit pes menyerbu sehingga warga kota yang lebih kaya memilih meninggalkan rumah-rumah mereka untuk pindah ke tempat lain. “Sementara mereka yang kurang beruntung memilih tetap tinggal sembari berjaga setiap malam karena takut penyakit akan datang dan mengambil nyawa mereka kala mereka tengah tertidur pulas,” tulis Ricklefs.

Baca juga: Sultan Agung dan Wabah Penyakit

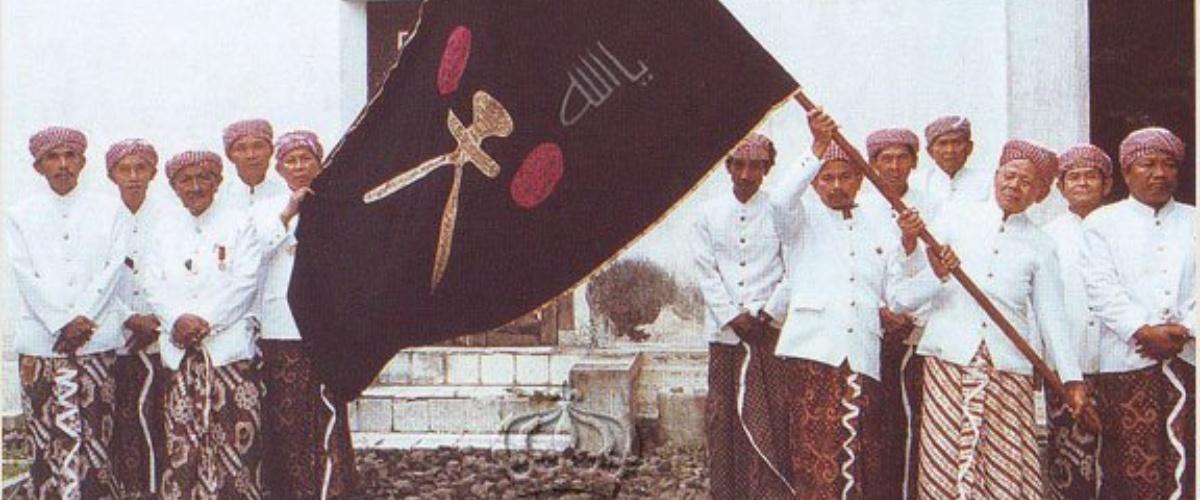

Untuk menghadapi wabah itu, Raja Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwono VIII dimohon kesediaannya untuk meminjamkan pusaka kerajaan yang paling suci, yaitu bendera Kangjeng Kiai Tunggul Wulung, untuk diarak.

“Bendera tersebut diyakini dibuat dari kain yang digantung di seputar makam Nabi Muhammad Saw. Di ujungnya, terdapat tombak pusaka bernama Kangjeng Kiai Slamet,” tulis Ricklefs. Sumber lain menyebut bendera Kiai Tunggul Wulung terbuat dari kiswah, yaitu kain penutup Ka’bah yang setiap tahun selalu diganti.

Damardjati Supadjar, ahli filsafat Jawa, menyebutkan pada masa Sinuwun Sultan Agung, kiswah hibah dari Kesultanan Saudi Arabia itu dipusakai dan diputrani (dibuat tiruannya) oleh Sinuwun Hamengkubuwono I, sehingga menjadi Kiai Tunggul Wulung, “bendera” kiswah di atas tombak Kiai Slamet.

“’Tunggul’ artinya pemimpin ‘unggulan’, sedang ‘wulung’ berarti kecenderungan bawaan yang tersembunyi. Maka terkandung nilai dalam kirab Tunggul Wulung berarti: re-orientasi total,” tulis Damardjati dalam Mawas Diri.

Baca juga: Pasukan Mataram Diserang Wabah Penyakit

Sultan Hamengkubuwono VIII menyetujui permohonan tersebut, namun Kiai Tunggul Wulung dan Kiai Slamet hanya diarak di seputaran kota Yogyakarta, bukannya di Kota Gede. Kedua pusaka kerajaan itu diarak pada malam tanggal 21-22 Januari 1932.

Sebelumnya, sejarawan Abdurrachman Surjomihardjo mencatat dalam Kota Yogyakarta, 1880-1930: Sejarah Perkembangan Sosial, bahwa pusaka kesultanan Kiai Tunggul Wulung diarak pada 1918. Ketika itu adalah musim kemarau yang panjang sehingga banyak terjadi wabah influenza. Untuk mengatasi wabah ini para jagal harus memotong kerbau betina putih (kebo bule) sebelum upacara tolak bala bisa dimulai.

Wabah penyakit influenza tersebut adalah Flu Spanyol yang menelan korban jiwa di Hindia Belanda sebanyak 1,5 juta orang.

“Keyakinan umum adalah bahwa wabah itu berhenti karena pengarakan pusaka-pusaka tersebut,” tulis Ricklefs. “Sebelumnya, Kiai Tunggul Wulung dan Kiai Slamet diarak pada 1876 dan 1892, juga ketika wabah menyerbut kota.”

Kontroversi

Namun, menurut Ricklefs, Yogyakarta tahun 1930-an tidak sama dengan Yogyakarta dasawarsa 1830-an. Kota tersebut kini merupakan pusat Muhammadiyah dan arak-arakan pusaka suci itu dipastikan mengundang kontroversi.

Soedjana Tirtakoesoema, juru bahasa Jawa di Yogyakarta, melaporkan dalam berkala Djawa, Vol. 12 (1932), bahwa “sekelompok kalangan religius ortodoks [di sini berarti modernis, –Ricklefs] berpendapat bahwa orang mesti meninggalkan praktik lama ini dan sepenuhnya mengandalkan ilmu kedokteran untuk mengobati penyakit, sembari tetap mengimani ajaran-ajaran Islam”.

Namun demikian, menurut Soedjana, “seseorang yang berpikiran liberal…yang berasal dari kalangan religius lama [merujuk pada kaum tradisionalis, –Ricklefs] berpendapat bahwa arak-arakan semacam itu tetap memiliki karakter religius hingga kadar tertentu. Lagi pula, seorang Sultan yang saleh (dia menyebut Sultan Agung) mendapatkan bendera dari Makkah dan di beberapa titik selama perarakan azan dikumandangkan dan doa pun diucapkan”.

Baca juga: Wabah Penyakit dalam Perang Makassar

Yang menarik, Soedjana juga mencatat pendapat lain yang keberatan dengan arak-arakan itu dengan alasan “berkumpulnya ribuan orang pada waktu yang bersamaan sebenarnya justru meningkatkan risiko penyebaran infeksi”.

Ricklefs sendiri mencermati perdebatan itu sebagai ketegangan yang terus berlangsung antara pengikut Islam tradisionalis dan kalangan sintesis mistik Jawa lama di satu sisi dengan mereka yang menganut pandangan Islam modernis di sisi lain.

“Betapa pun tak nyamannya kaum religius murni terhadap beberapa praktik dalam tradisi Jawa lama, kehidupan ritual istana tetap dipertahankan untuk menjaga kelangsungan tradisi-tradisi yang menghidupkan sintesis mistik Jawa sekaligus untuk membangkitkan ketertarikan dan rasa takjub dari masyarakat,” tulis Ricklefs.

Untuk menangkal wabah penyakit, bendera Kiai Tunggul Wulung kembali diarak pada 1946, 1948, dan terakhir tahun 1951.

Sejarawan Soemarsaid Moertono dalam Negara dan Kekuasaan di Jawa Abad XVI–XIX, menilai arak-arakan bendera Kiai Tunggul Wulung itu lebih merupakan pernyataan keyakinan akan kekuasaan raja untuk memulihkan ketertiban daripada keyakinan kepada kekuasaan pusaka. Benda pusaka, walaupun pasti ampuh, dianggap sebagai alat dalam tangan penguasa tata dunia.

“Kekuasaan raja sebagai pemulih tata tertib dianggap demikian besar sehingga dia dapat mengatasi wabah-wabah yang besar sekalipun,” tulis Soemarsaid.

Tambahkan komentar

Belum ada komentar