Menjelaskan Kontroversi-Kontroversi Bung Karno

Selama hampir 60 tahun telah terjadi rekayasa sejarah terhadap Sukarno, Presiden Republik Indonesia yang pertama. Rekayasa itu menimbulkan kontroversi sejarah. Ada kontroversi ringan yang dapat dijelaskan dengan mudah misalnya tentang kota kelahiran Bung Karno. Termasuk peristiwa yang didukung oleh sebuah dokumen namun diragukan kesahihannya misalnya harta Sukarno di Amerika Serikat atau Swiss. Disebut kontroversi berat bila rekayasa itu berlangsung sangat lama sampai puluhan tahun seperti kelahiran Pancasila atau memang sulit mengatasinya melalui aturan perundang-undangan seperti TAP no XXXIII MPRS/1967.

Tentang Kota Kelahiran dan Harta Sukarno?

Ketika Presiden Joko Widodo dalam sebuah kesempatan menyebut Bung Karno lahir di Blitar, maka kesalahan itu adalah pada penulis pidatonya. Kekeliruan ini mudah diperbaiki, karena semua buku menyebut Surabaya sebagai kota kelahiran Sukarno. Tahun 2012, ketika meluncurkan buku Bung Karno & Kemeja Arrow di Museum Kebangkitan Nasional Jakarta, saya melihat teks penjelasan mengenai patung Sukarno yang keliru, tertulis di sana kota kelahirannya Blitar. Ini langsung dikoreksi oleh pimpinan Museum.

Tahun 2014 terbit buku Safari ANS berjudul Harta Amanah Soekarno, yang mengungkapkan 57.000 metrik ton emas Nusantara tersimpan sebagai jaminan emas di Bank Federal Reserve (FED) Amerika Serikat. Untuk itu ditandatangani Green Hilton Memorial Agreement 14 November 1963 antara Sukarno, John Kennedy dan seorang bankir di Swiss. Dokumen terkait simpanan emas itu diragukan kesahihannya, misalnya tempat penandatangannya ditulis berbeda pada satu dokumen, Geneve dan Geneva. Dokumen itu diperoleh penulisnya dari seorang keturunan bankir Swiss di Madurodam Belanda. Namun tidak ada bukti pertemuan tersebut, baik foto maupun rekamannya.

Beberapa waktu lalu viral di media massal ceramah Ustad Adi Hidayat tentang rumah proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur no 56 Jakarta, yang konon dimiliki Faradj Martak. Namun dokumen pendukungnya hanya surat ucapan terimakasih dari Kementerian PU tahun 1950 atas pengembalian rumah tersebut.

Sejak Januari 1946 Bung Karno meninggalkan Jakarta menuju Yogyakarta. Menurut koran Keng Po (15 Juli 1948) rumah tersebut dibeli pemerintah Indonesia dari seorang Belanda seharga 250.000 gulden. Setelah Sukarno kembali ke Jakarta, pada Desember 1949, rumah itu tidak pernah ditempatinya karena sebagai Presiden dia tinggal di Istana sejak itu.

Mungkin saja ketika dalam keadaan kosong rumah tersebut pernah ditempati oleh Martak dan kemudian diserahkan kepada negara tahun 1950. Martak tidak memiliki sertifikat rumah tersebut. Dalam daftar telepon Batavia tahun 1941, pada alamat Pegangsaan Oost 56 terdapat nama Mr Jhr P.R.Feith.

Saya lebih percaya kepada informasi yang diberikan Chairul Basri yang bekerja pada Dinas Propaganda Jepang di Jakarta. Bersama atasannya, Shimizu, ia mencari rumah untuk Bung Karno yang sesuai dengan permintaannya berhalaman luas agar bisa menerima rakyat banyak. Rumah di Pegangsaan Timur 56 itu milik seorang Belanda yang ditukar dengan rumah di jalan Lembang. Saya juga mendengar cerita dari Dr Daoed Joesoef mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan. Sebelum rumah itu dirubuhkan dan dibangun Gedung Pola tahun 1961, ia pernah tinggal di sana. Daoed Joesoef yang kuliah di Fakultas Ekonomi UI Salemba ditawari oleh penjaga rumah itu yang kebetulannya kerabatnya dari Aceh, untuk tinggal di rumah kosong itu secara gratis.

Dibunuh Tiga Kali?

Sejarawan Perancis Jaques Leclerc mengatakan bahwa Sukarno sudah “dibunuh dua kali.” Pertama karyanya dilarang pada era Orde Baru dan kedua, ia ditahan di Wisma Yaso hingga meninggal tahun 1970. Saya menambahkan mungkin Sukarno “dibunuh tiga kali,” yang ketiga ketika bermunculan buku Victor Miroslav Fic, Antonie Dake dan lain-lain yang menuduh Sukarno sebagai dalang G30S dan bertanggung jawab terhadap terbunuhnya enam orang jenderal.

Sudah ditemukan catatan perawat Wisma Yaso. Sukarno tidak diberi obat yang dibutuhkan. Prof Mahar Mardjono memberikan resep tetapi hanya disimpan di laci. Saya bersama Dokter Kartono Mohammad pernah melihat arsip di rumah Rachmawati Soekarnoputri tentang pemeriksaan urine Sukarno di Fakultas Kedokteran Hewan IPB Bogor.

Saya kemudian mengirim email kepada Dokter Kartono Mohammad yang sebelumnya juga memiliki fotokopi catatan perawat tersebut. Apakah betul Sukarno dibunuh secara perlahan-lahan di Wismo Yaso? Jawaban mantan Ketua IDI tersebut, “Sukarno tidak dirawat sebagai semestinya.”

Sejak awal Orde Baru sudah dilakukan desukarnoisasi, menghilangkan atau mengurangi peran Sukarno dalam sejarah Indonesia, termasuk dalam penciptaan Pancasila.

Tahun 1970 Kopkamtib melarang peringatan hari lahir Pancasila tiap 1 Juni. Tahun 1971 Nugroho Nosusanto mengeluarkan liflet yang mengungkapkan Yamin berpidato lebih dulu dari Sukarno dan itu diklaim sebagai pidato tentang dasar negara. Sepuluh tahun kemudian Nugroho mengeluarkan liflet baru bahwa Supomo juga berpidato sebelum Sukarno.

Pada awal reformasi, klaim Nugroho itu sudah terbantahkan. Bahkan sebetulnya pada era Orde Baru, di tahun 1975, Panitia Lima—yang tiga diantaranya (Hatta, Ahmad Soebardjo dan AA Maramis) dulunya Panitia Sembilan yang menyusun rancangan UUD 1945—menyatakan bahwa Sukarno adalah penceetus pertama Pancasila.

Namun tetap ketika itu belum diakui 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila. Ketika Taufik Kiemas menjadi Ketua MPR ia berhasil menyelenggarakan peringatan Pidato Sukarno 1 Juni 1945. Tetapi tidak secara eksplisit sebagai hari lahir Pancasila. Rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk membuat Keppres tentang penetapan 1 Juni menjadi mentah ketika AM Fatwa mengeluarkan surat terbuka yang menyatakan penolakan umat Islam.

Perubahan terjadi pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tahun 2015 di kalangan pesantren muncul keinginan untuk menjadikan hari santri secara nasional. Mulanya yang terbayangkan adalah hari santri diperingati setiap tahun baru Islam, tiap tanggal 1 Muharram. Namun ini merepotkan karena tanggal 1 Muharram itu tidak jatuh pada tanggal yang sama dalam kalender Masehi.

Akhirnya Presiden Joko Widodo menetapkan 22 Oktober sebagai hari santri. Apa alasannya? Karena pada tanggal tersebut (22 Oktoeber 1945) dikeluarkan Resolusi Jihad NU oleh KH Hasyim Asy’ari di Surabaya. Resolusi itu mewajibkan umat Islam untuk membela negara pada radius kilometer tertentu. Itulah yang antara lain mendorong umat Islam arek Suroboyo untuk berjuang melawan tentara Sekutu/Inggris seputar tanggal 10 November 1945.

Pada masa Orde Baru peristiwa ini tidak dicatat dalam pelajaran sejarah di sekolah. Penetapan itu dikeluarkan tanggal 22 Oktober 2015. Beberapa bulan kemudian NU cabang Jawa Timur mengadakan seminar dan hasilnya disampaikan oleh PBNU kepada Presiden Joko Widodo. Kesimpulan seminar tersebut 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila. Namun Keppres yang dikeluarkan tahun 2016 itu merangkum tiga tanggal 1 Juni, 22 Juni dan 18 Agustus sebagai suatu kesatuan proses lahirnya Pancasila.

Bila kita mengenal banyak hari keagamaan yang juga libur, maka hari nasional yang diliburkan hanya dua yaitu hari kemerdekaan 17 Agustus dan lahir Pancasila 1 Juni. Ini memperlihatkan betapa pentingnya hari lahir Pancasila.

Kasus lain yang diarahkan kepada Bung Karno adalah tidak ikut bergerilya setelah 19 Desember 1948, padahal sudah berjanji sebelumnya. Selalu ditampilkan Sudirman sebagai panglima tentara yang tak kenal menyerah, meski diusung di atas tandu.

Apa yang tidak pernah dikemukakan dalam buku sejarah adalah keputusan sidang kabinet sebelumnya. Bahwa untuk menjaga Presiden dan Wakil Presiden di dalam hutan diperlukan satu batalyon tentara dan itu tidak tersedia di Yogya saat itu. Oleh sebab itu diputuskan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota kabinet tetap bertahan di Yogya. Jika mereka ditangkap, mereka tidak akan ditembak mati malah akan diberitakan pada media internasional.

Ketika Sudirman pulang ke Yogya Juli 1949, ia berangkulan dengan Sukarno di depan Gedung Agung. Pengambilan foto itu kurang pas, oleh sebab itu Sukarno meminta kembali fotografer Mendur untuk memotret kembali. Jadi Sukarno menyadari betul aspek pencitraan dalam pengertian yang positif. Untuk memperlihatkan bahwa kalangan sipil dan militer kompak dalam mempertahankan kemerdekaan.

Masalah lain yang juga sulit dipecahkan adalah TAP MPRS no XXXIII/1967 tentang peralihan kekuasaan dari Sukarno kepada Soeharto. Yang jadi persoalan adalah bagian pertimbangan yang menyatakan Sukarno membantu G30S. Kalau TAP itu dicabut berarti peralihan kekuasan itu dibatalkan. Akhirnya TAP itu bersama puluhan TAP lain lainnya ditinjau dalam TAP 1 MPR tahun 2003. Disebutkan bahwa TAP MPRS no XXXIII itu enmalig, maksudnya sudah terjadi. Jadi konsideran itu tetap melekat.

Taufik Kiemas meminta Jimly Asshiddie selaku anggota Dewan Gelar untuk membicarakannya dengan para sejarawan. Setelah itu Sukarno (bersama Hatta) diangkat sebagai Pahlawan Nasional tahun 2012. Padahal mereka berdua sudah menjadi pahlawan Poklamator tahun 1986. Apakah ada lagi gelar yang tertinggi di negara ini karena hanya mereka berdua yang menyandang gelar tersebut?

Pengangkatan kembali sebagai Pahlawan Nasional untuk menegaskan bahwa tokoh yang bersangkutan tidak berkhianat kepada bangsa dan negara. Jadi pahlawan nasional mustahil membantu upaya kudeta yang mengambil kekuasaan dari dirinya sendiri. Itulah sebabnya Sukarno (dan Hatta) dua kali menjadi Pahlawan nasional.

Rekayasa yang terjadi pada awal Orde Baru ini mungkin tidak terbayangkan. Dalam seminar Yayasan Bung Karno di Gedung Pola tahun 2006, Syafii Maarif mengatakan bahwa Sukarno juga pernah meremehkan Hatta dan Sjahrir, seperti tercantum dalam buku Cindy Adams. Saya meminta kepada Syamsul Hadi yang akan menerjemahkan kembali buku Cindy Adams, apa bunyi kalimat yang merendahkan tersebut? Ternyata ada dua alinea yang ditambahkan yang tidak ada dalam edisi bahasa Inggris.

“Tidak ada yang berteriak “Kami menghendaki Bung Hatta.” Aku tidak memerlukannya. Sama seperti juga aku tidak memerlukan Sjahrir yang menolak untuk memperlihatkan diri di saat pembacaan Proklamasi. Sebenarnya aku dapat melakukannya seorang diri, dan memang aku melakukannya sendirian. Di dalam dua hari yang memecahkan urat syaratf itu maka peranan Hatta dalam sejarah tidak ada.

Peranannya yang tersendiri selama masa perjuangan kami tidak ada. Hanya Sukarnolah yang tetap mendorongnya ke depan. Aku memerlukan orang yang dinamakan ‘pemimpin’ ini karena satu pertimbangan. Aku memerlukannya karena aku orang Jawa dan dia orang Sumatera dan di hari-hari demikian aku memerlukan setiap orang denganku. Demi persatuan aku memerlukan orang dari Sumatra. Dia adalah jalan yang paling baik untuk mendapat sokongan dari rakyat pulau yang nomor dua terbesar di Indonesia.

Dalam detik yang gawat dalam sejarah inilah Sukarno dan tanah air Indonesia menunggu kedatangan Hatta.”

Kedua alinea itu tidak ada dalam buku edisi bahasa Inggris yang diterbitkan Boobs-Merrill, New York, tahun 1965. Menurut Prof Aiko Kurasawa, juga tidak ada dalam edisi bahasa Jepang. Dr Anto Mohsin, lulusan Cornell, yang menjadi pengajar di Northwestern University Qatar mengabari saya pada 3 Agustus 2020.

Dia mengecek memang tidak ada dalam edisi Boobs-Merrill 1965 yang ada di perpustakaan Cornell dan beberapa perpustakaan lain di AS. Tetapi kenapa ada dalam buku Mavis Rose, Indonesian Free, a Political Biography of Mohammad Hatta, Cornell Modern Indonesia Project (1987) yang diterjemahkan Hermawan Sulistyo menjadi Indonesia Merdeka, Biografi Politik Mohmmad Hatta, Gramedia Pustaka Utama (1991)? Anto Mohsin menanyakan dari mana sumber buku Cindy Adams yang digunakan oleh Mavis Rose?

Ternyata buku Mavis Rose ini berasal dari disertasi di Griffith Universtiy Brisbane yang dibimbing James Wolter, Colin Brown, dan Deliar Noer. Deliar Noer yang sejak tahun 1974 tidak bisa mengajar di Indonesia karena mengeritik Menteri Pendidikan, akhirnya diterima jadi dosen tamu di Giffitth University Brisbane tahun 1976 sampai 2000. Jadi kutipan Mavis Rose itu berasal dari buku Cindy Adams edisi bahasa Indonesia yang dibawa oleh Deliar Noer dari Jakarta.

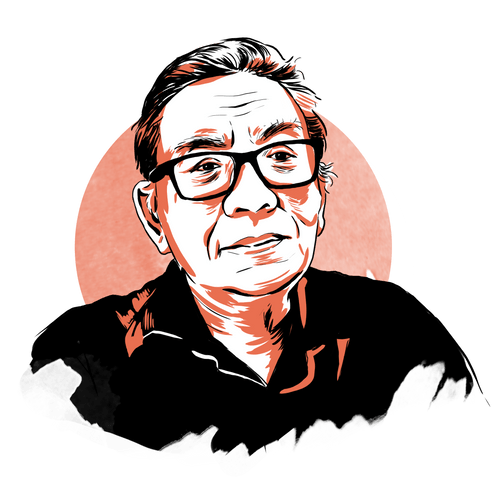

Asvi Warman Adam adalah sejarawan senior Indonesia. Sejak April 1983 berkarir di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)—yang kini menjadi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Lebih dari dua dekade terakhir dirinya mewacanakan “pelurusan sejarah” Indonesia. Pada November 2015 menjadi saksi ahli di Pengadilan Rakyat Internasional kasus 1965 di Den Haag terkait kejahatan kemanusiaan Orde Baru. Pada 2018 dikukuhkan sebagai Profesor Riset bidang Sejarah Politik. Dalam ulang tahun 55 tahun Kompas, Asvi mendapat Anugerah Cendekiawan Berdedikasi 2020.