- Randy Wirayudha

- 20 Mar 2023

- 5 menit membaca

EVELYN Quan Wang (diperankan Michelle Yeoh) mengidap gejala ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) atau gangguan mental yang menyulitkannya fokus pada sesuatu hal. Gejala itu mengusik warga imigran Cina-Amerika itu ketika ia tengah diwawancarai inspektur Internal Revenue Service (IRS) Deirdre Beaubeirdre (Jamie Lee Curtis).

Evelyn dengan ditemani suaminya, Waymond Wang (Ke Huy Quan), dan ayahnya, Gong Gong (James Hong), ke kantor pajak untuk merampungkan audit terkait usaha binatunya. Namun fokusnya begitu mudah goyah lantaran ADHD ditambah hubungannya dengan suami juga tengah renggang. Mental Evelyn juga tertekan karena ayahnya selalu punya tuntutan besar padanya. Belum lagi, putrinya, Joy (Stephanie Hsu), terus merecokinya lantaran memintanya terus berhubungan dengan pacar lesbiannya, Becky Sregor (Tallie Medel).

Ketika di kantor pajak itu, tetiba saja jiwa dan raga Evelyn seperti “kena sirap”. Ia bahkan tak bisa membedakan suasana berbeda di hadapannya realitas atau bukan. Keadaannya kian parah saat kemudian datang sesosok yang familiar tetapi berbeda, Alpha-Waymond, yang merupakan Waymond versi multiverse atau berasal dari semesta lain.

Alpha-Waymond memperingatkan Evelyn bahwa akan datang sesosok makhluk yang akan menghancurkan semua kehidupan di multisemesta atau dimensi paralel. Segalanya pun berada di pundak Evelyn yang ternyata, bisa mengakses semua emosi, ingatan, dan bahkan beraneka kemampuan yang dimiliki ribuan Evelyn dari semesta lain.

Baca juga: Banjiha, Potret Kemiskinan Korea dalam Parasite

Alur ceritanya memang absurd. Namun film berbalut drama komedi garapan duet sutradara Daniel Kwan dan Daniel Scheinert bertajuk Everything Everywhere All at Once itu tak tanggung-tanggung memolesnya dengan konsep multiverse sebagai latarbelakang ceritanya.

“Plot (cerita) yang gila-gilaan ini disajikan dengan sangat imajinatif dan menyenangkan untuk ditonton. Meskipun dalam beberapa hal dari kekacauan yang berlebihan dari filmnya terkait ancaman multisemesta begitu tercampur aduk tanpa henti membuat apa yang kita bayangkan tentang hal itu tak terkendali,” tulis kritikus David Rooney di kolom The Hollywood Reporter, 11 Maret 2022.

Tak heran bila kemudian Everything Everywhere All at Once yang sedianya sudah rilis pada 11 Maret 2022 itu mendapatkan 11 nominasi anugerah Piala Oscar di perhelatan Academy Awards ke-95 pada 12 Maret 2023. Dari 11 nominasi, karya “Duo Daniel” itu memenangkan tujuh kategori: film terbaik, sutradara terbaik dan skenario terbaik (Daniel Kwan dan Daniel Scheinert), aktris terbaik (Michelle Yeoh), aktris pendukung terbaik (Jamie Lee Curtis), aktor pendukung terbaik (Ke Huy Quan), serta suntingan film terbaik (Paul Rogers).

“Satu hal tentang multiverse yang membuat kita terpukau sekaligus membuat kita takut adalah gagasan tentang infinity (ananta/tak hingga, red.), dan kami ingin membuat sebuah film yang melintas begitu banyak batasan,” terang Scheinert kepada National Public Radio, 25 Januari 2023.

Baca juga: Karpet Merah Piala Oscar dalam Sejarah

Hipotesis dari Peradaban Yunani Kuno

Film Everything Everywhere All at Once tentu bukan film layar lebar pertama yang mengusung konsep multiverse (banyak semesta). Konsep itu jamak diangkat para penulis dan ilustrator komik bertema superhero, atau buku-buku fiksi ilmiah.

Komik The Flash of Two Worlds edisi September 1961, contohnya. Komik itu jadi yang pertama menyisipkan konsep multiverse, di mana duet penulis-ilustratornya, Carmine Infantino dan Gardner Fox, mengisahkan tokoh superhero Flash bertemu versi dirinya yang lain asal Earth-2.

Konsep multiverse juga diusung sejumlah film box office keluaran Marvel Cinematic Universe (MCU). Di antaranya Doctor Strange (2016), Avengers: Endgame (2019), Spider-Man: No Way Home (2021), serial Loki (2021), dan Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022). Kelak di “Fase Enam”, MCU akan mencapai klimaksnya dengan “Multiverse Saga” lewat film Avengers: Secret Wars yang direncanakan bakal rilis medio Mei 2026.

Baca juga: Wakanda Forever dan Warisan Penerus Black Panther

Kendati begitu, multiverse sebagai sebuah hipotesis sejatinya sudah jauh dipikirkan para filsuf Yunani Kuno sejak enam abad sebelum Masehi (SM), walau pijakan kajian ilmiahnya baru ada di zaman modern. Baru pada 1950-an, multiverse dikaji dengan lebih mendalam oleh para pakar psikologi, sastra dan seni, filsafat, kosmologi, astronomi, fisika, atau matematika.

Andrew Gregory dalam Anaximander: A Re-assessment mencatat, hipotesis multiverse pertamakali dimunculkan filsuf Yunani Anaximander pada abad ke-6 SM. Anaximander berpendapat ada kehidupan lain di dalam cosmoi (alam semesta) yang kehidupannya bergulir terpisah dari realitas yang ada saat itu. Anaximander mempelajari keilmuan kosmologi dari mentornya, Thales. yang Anaximander kemudian merupakan guru dari Anaximenes dan Phytagoras.

“Akan tetapi muncul perdebatan kemudian mengenai apakah Anaximander mempercayai adanya satu alam semesta atau ada lebih dari satu alam semesta. Ada tiga hal yang bisa diperhatikan: ia meyakini adanya satu cosmoi yang unik; koeksistensi cosmoi tanpa batas; atau cosmoi bergilir tak hingga,” tulis Gregory.

Baca juga: Menggali Ilmu Perbintangan dari Nenek Moyang

Berabad-abad kemudian, para pakar menerjemahkan bahwa satu cosmoi yang unik itu artinya ada versi lain seorang manusia di satu alam semesta yang sama. Sementara koeksistensi cosmoi tanpa batas berarti adanya alam semesta lain yang kehidupannya bergulir berdampingan. Adapun terkait cosmoi bergilir tak terhingga merujuk pada adanya alam semesta baru yang eksis terus-menerus untuk menggantikan alam semesta lama yang kehidupannya berakhir.

Pada abad ke-5 SM, Leuccipus dan Democritus meyakini multiverse sebagai konsep eksisnya banyak semesta yang tak hingga dan kehidupannya berdampingan dengan alam semesta mereka. Konsep ini makin banyak diyakini para pakar ketika Abad Pertengahan (abad ke-5 hingga abad ke-15). Dan mulai abad ke-19, konsep multiverse mulai menjalar ke sejumlah bidang keilmuan untuk dikaji para pakar masing-masing dalam konteks berbeda-beda.

Lema “multiverse” multisemesta itu sendiri pertamakali dicatat filsuf dan psikolog Amerika Serikat William James pada 1895 lewat bukunya, The Will to Believe. James menuliskan: “alam yang kasat mata semuanya tidak permanen dan diabaikan, katakanlah sebuah multisemesta, dan bukan satu semesta…”

Baca juga: Penjelajahan Antariksa dari JFK hingga Trump

Hingga abad ke-21, seiring mulai populernya konsep itu di komik atau film, makin banyak ilmuwan –baik yang meyakini atau yang skeptis– mengarahkan perhatian pada pertanyaan apakah multisemesta, dimensi paralel, atau kehidupan alternatif itu ada. Tentu bertolak dari teori masing-masing.

“Sebagai permulaan, bagaimana eksistensi dari semesta yang lain itu bisa diuji atau dibuktikan? Yang pasti semua kosmolog sependapat bahwa ada beberapa area di alam semesta yang belum bisa dicapai dengan teleskop-teleskop kita, tetapi di balik itu di antara ada atau tidaknya semesta lain yang tak hingga, di situlah kredibilitas bukti ilmiahnya mencapai batasannya,” tulis pakar fisika dan kosmolog Arizona State University, Paul Davies, di kolomnya yang dimuat The New York Times, 12 April 2003, “A Brief History of the Multiverse”.

Pada tahun yang sama, kosmolog Max Tegmark mencoba menguraikan tentang multisemesta lewat teori Four Levels. Pertama, level keberlanjutan semesta yang ada. Kedua, level banyak semesta dengan fisik konstan yang berbeda. Ketiga, level interpretasi banyak semesta dalam mekanika kuantum. Keempat, level penggabungan semesta akhir.

Baca juga: Ada Apa di Area 51?

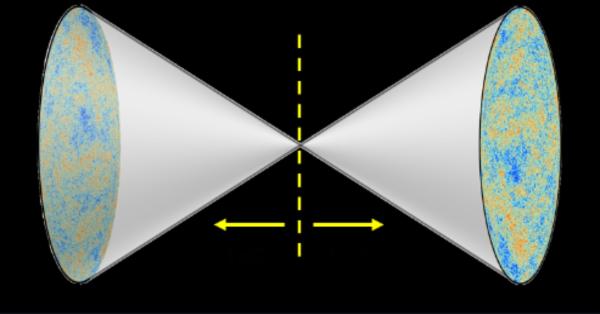

Ada lagi teori “Twin-World” oleh Neil Turok dan Kieran Finn. Teori ini menyebutkan, terdapat satu anti-semesta yang juga berasal dari “Big Bang” (teori Ledakan Besar), di mana anti-semesta itu bergulir secara terbalik bak melihat cermin dari semesta itu sendiri.

Lalu, ada “Teori Siklus” yang diajukan Paul Joseph Steinhardt. Mengutip Steinhard dan Turok dalam Cosmic Evolution in a Cyclic Universe, teori ini menggambarkan bahwa terjadi lebih dari sekali ledakan besar yang memunculkan eksistensi semesta lain yang berbeda.

Akan tetapi, teori-teori itu maupun teori-teori berikutnya yang diajukan para ilmuwan lain yang “pro-multisemesta”, tetap belum bisa memberikan bukti sahih dan kredibel, seperti yang diungkapkan Davies di atas. Menurut pakar matematika George Ellis, pertanyaan apakah multisemesta itu ada takkan bisa terjawab dengan sempurna. Pasalnya, konsep multisemesta adalah isu metafisika yang takkan pernah bisa dibuktikan dengan ilmu empiris.

“Menurut saya, pemikiran tentang multisemesta adalah kesempatan bagus untuk bercermin akan sifat ilmu pengetahuan dan asal-usul kehidupan: kenapa kita ada di sini…dan dalam melihat konsep ini kita butuh pikiran yang terbuka, meski tidak terlalu lebar. Ini jalan yang sulit untuk dilakukan. Semesta paralel bisa saja eksis bisa juga tidak; kasusnya belum bisa dibuktikan. Kita akan terus hidup dalam ketidakpastian walaupun tidak ada yang salah dari upaya-upaya pembuktian ilmiah berdasarkan spekulasi filosofis,” tandas Ellis dalam artikel “Does the Multiverse Really Exist?” yang dimuat Scientific American edisi 1 Agustus 2011.

Baca juga: Alam Semesta Menjemput Stephen Hawking

Komentar