- Randy Wirayudha

- 22 Sep 2020

- 6 menit membaca

PENYUGUHAN sejarah secara populer yang selama ini dilakukan majalah Historia.id lewat artikel. Namun, untuk turut menjawab tantangan era digital, diversifikasi produk ditambah dengan infografis, video, dan galeri foto. Tetap saja, semua sajian itu berlandaskan arsip dan data lain.

Sayangnya di Indonesia semua sumber itu masih berserakan. Butuh ketekunan untuk bisa merapikan, mengelola, hingga menyulamnya jadi sajian. Mendiang Aryono merupakan tulang punggung Historia untuk urusan yang satu itu.

“Di Indonesia itu pencarian arsip bukan sesuatu yang mudah, tidak seperti di luar negeri yang sudah banyak didigitalisasi. Di Indonesia setengah mati mencarinya. Saya belum melihat ada pelimpahan data yang membuat kita sulit memilahnya karena bagi saya, sumber arsip masih terbatas. Kalaupun melimpah, kita harus memilahnya dan itu pekerjaan lain yang enggak mudah juga,” tutur Redaktur Pelaksana Historia Budi Setiyono dalam Webinar bertajuk “Riset Sejarah di Era Digital: Tribute to Aryono”, Senin (21/9/2020) malam.

“Menurut saya itulah pentingnya sosok seperti Aryono. Proses itu juga masih berlangsung karena kita punya cita-cita besar untuk mendirikan pusat data sejarah di Historia. Karena kita tahu betul sulitnya mencari arsip. Mau enggak mau kita harus memproduksi arsip dari foto dan segala macam. Juga datang ke keluarga (pelaku sejarah, red.) yang punya arsip, dari narasumber itu juga menjadi arsip yang penting dan membantu kita untuk penulisan sejarah,” imbuhnya.

Mendiang Aryono sejak 2012 berkarier di majalah Historia sebagai penulis, hingga kepala divisi riset. Namun kabar duka datang ketika ia mengembuskan napas terakhirnya pada 15 September 2020 di usia 38 karena mengalami pendarahan otak. Oleh karenanya tujuan diskusi webinar Historia tak hanya untuk mengenang sosok Aryono alias Arik, namun juga mengenai apa yang dikerjakannya semasa hidup, yakni riset arsip, data, dan sumber sejarah yang penting di era digital ini.

“Mungkin 10, 50, atau 100 tahun ke depan arsip-arsip itu tidak lagi berbentuk kertas tua berdebu yang tersimpan di pusat-pusat arsip atau dokumentasi. Tapi bisa jadi file-file elektronik yang berserakan yang menjadi milik setiap orang. Tantangannya bagaimana kita bisa mendigitalisasi sumber-sumber sejarah yang selama ini terbengkalai, tercerai-berai, bagaimana kita memproduksi arsip yang justru sekarang jadi paperless dan tersentralisir dan bisa diakses secara mudah,” ungkap Pemimpin Redaksi Historia.id, Bonnie Triyana.

Baca juga: Aryono dalam Kenangan

Selain masih dalam proses mendirikan pusat data sejarah Historia, Arik semasa hidupnya juga turut menggali arsip-arsip Anton Lucas di Flinders University, Adelaide, Australia, pada September 2019. Anton Lucas adalah sejarawan Australia yang meneliti revolusi sosial di tiga daerah di utara Jawa Tengah. Bersama Bonnie, Arik datang ke Negeri Kanguru atas undangan pengajar kajian Asia Tenggara di universitas itu, Dr. Priyambudi Sulistyanto.

“Awalnya saya berinisiatif bahwa koleksi-koleksi (arsip) Pak Anton agar ditaruh sebagai Anton Lucas Special Collection, seperti Kahin Special Collection yang ada di Cornell University. Tujuannya agar di masa depan memudahkan peneliti-peneliti yang ingin studi atau menggali arsip-arsip Pak Anton di kampus kita,” ujar Priyambudi.

Dari pertemuan Priyambudi dengan mendiang Arik, muncul pula ide menggali arsip-arsip yang menurutnya jarang jadi minat para peneliti dan sejarawan muda Indonesia, yakni tentang hubungan perdagangan Hindia-Belanda dengan Kerajaan Ayutthaya (kini Thailand). Bagi Priyambudi, alangkah jadi hal yang bagus jika sejarawan-sejarawan muda Indonesia bisa lebih mengembangkan wawasannya ke Asia Tenggara, selain sejarah negeri sendiri.

“Dari dialog saya sama dia, dia tertarik tentang interaksi saya dengan kota tua Ayutthaya. Di sana ada perkampungan Makassar, bekas-bekas jejak orang Makassar setelah perang Belanda-Makassar dan mereka lari, salah satunya ke Ayutthaya. Dan di sana juga ada kantor VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie/Kongsi Dagang Hindia Timur),” lanjutnya.

“Kalau hubungan Nusantara atau Hindia Belanda dengan Ayutthaya begitu intensif di abad XV, XVI, dan XVII, berarti sebetulnya ada yang menarik tentang jejak-jejak perdagangan kala itu yang orang Indonesia sendiri kurang tahu banyak karena sejarawan Indonesia biasanya meneliti tentang Indonesia sendiri. Saya memimpikan sejarawan muda Indonesia sudah harus melihat kawasan Asia Tenggara,” tambah Priyambudi.

Baca juga: Anton Lucas dan Cerita Kutilnya

Priyambudi mengaku sempat mengatakan pada Arik bahwa perlu ada dorongan agar para sejarawan muda Indonesia mau mempelajarinya. Pasalnya data dan arsipnya sendiri bisa digali di sebuah situs yang dinamai “Rumah Belanda” di Thailand. Di situs itu bahkan juga sudah dibuat semacam museum interaktifnya.

Kepingan sejarah itu hanya satu dari sedikit narasi sejarah yang langka untuk diminati dan kemudian digali data dan arsipnya. Selangka riset dan data tentang buruh migran dalam pusaran sejarah. Soal sejarah buruh migran ini turut disuguhkan di salah satu sudut Museum Multatuli di Rangkasbitung, Lebak, Banten.

Arik turut jadi sosok di belakang hadirnya display dan narasi sejarah di museum tersebut tentang buruh migran yang dibawa pemerintah kolonial Belanda dari Pulau Jawa ke Suriname. Tak hanya buruh-buruh dari Jawa Tengah yang dibawa Belanda ke koloninya di Amerika Selatan itu, namun juga dari Banten. Sejarah tentang buruh migran ini, diakui Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo, sahabat Arik, hampir tak pernah diketahui.

“Arik juga yang menyadarkan saya untuk kembali ke sejarah. Saya 20 tahun bekerja untuk isu buruh migran. Enggak ada itu sejarahnya (dibahas buruh migran) di Indonesia. Kita punya banyak historiografi sejarah perburuhan, tapi enggak ada tentang buruh migran. Itu yang membuat saya harus terus mencari dan di Indonesia wacana ini enggak pernah ada, baik di kalangan sejarawan karena mungkin ini sejarahnya orang kecil,” papar Wahyu.

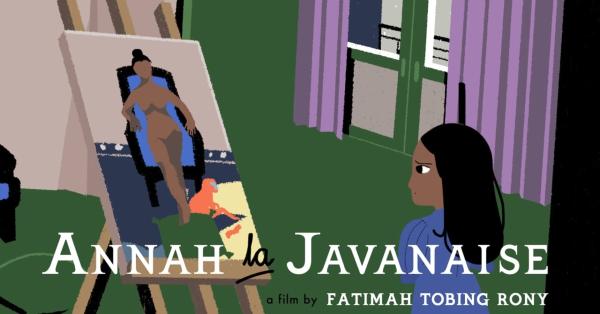

Padahal, menurut Wahyu, arsip dan data sejarah tentang latarbelakang buruh migran bisa jadi suntikan berarti bagi upaya-upaya advokasinya. Agar tak menjadi produk yang sama sekali tak bernilai, butuh upaya kreatif dalam penyajiannya. Wahyu merujuk pada sebuah film animasi karya anak bangsa yang diputar di Annecy International Animation Film Festival 2020, bertajuk Annah la Javanaise.

“Filmnya hanya enam menit, dibuat sineas Indonesia, Fatimah Tobing Rony. Menceritakan seorang anak usia 13 tahun di akhir abad ke-19 yang dibawa seorang pelukis ke Prancis. Saya cek di buku Sejarah Kecil Indonesia-Prancis 1800-2000, di situ kisahnya disajikan netral saja, dianggap pionir hubungan Indonesia-Prancis,” katanya.

“Tapi ketika saya melihat film itu dan saya cari lagi teks-teks terkait, ini adalah sejarah eksploitasi. Sejarah di mana perdagangan manusia juga sudah terjadi waktu itu. Anak itu dieksploitasi, kalau pagi jadi model lukisan telanjang, kalau siang dipekerjakan untuk pekerjaan-pekerjaan domestik, kalau malam jadi budak seks. Jadi sebenarnya upaya-upaya kreatif melalui media digital mendorong kita kembali lagi menguji fakta-fakta sejarah dan saya rasa kita akan sangat dimudahkan dengan inisiatif digitalisasi arsip,” sambung Wahyu.

Baca juga: Kisah Hidup Ibrahim Isa

Digitalisasi arsip seperti yang dikerjakan Arik semasa hidupnya, menurut Ita Fatia Nadia, pengiat Ruang Arsip dan Sejarah Perempuan Indonesia (RUAS), akan sangat penting untuk membuka pemahaman baru tentang sejarah para tokoh yang selama ini terpinggirkan rezim Orde Baru. Termasuk tokoh-tokoh pemuda gerakan kesetiakawanan Asia-Afrika dan tokoh-tokoh perempuan.

“Suatu hari Januari 2020 Arik menelefon saya. Ia bertanya tentang gerakan Asia Afrika. Dia tertarik meneliti kembali dokumen-dokumen itu dan tentang bagaimana Pak Hersri Setiawan terlibat,” timpal Ita.

“Gerakan Asia-Afrika kan juga tidak banyak dituliskan. Lebih banyak tentang konferensi (Asia-Afrika) di Bandung. Tetapi bagaimana jaringan-jaringan di dalam gerakan Asia-Afrika sebagai gerakan pembebasan nasional, di mana orang-orang muda kita terlibat, seperti Pak Hersri, Ibrahim Isa, Yusuf Ishak dll, jaringan itu tidak pernah dituliskan dan dilihat kembali,” tambahnya.

Butuh kerja keras memang untuk menuliskan gerakan tersebut. Sebab, data dan arsip-arsipnya ada di empat lokasi di luar tanah air. Selain di Kolombo (Sri Lanka), arsip dan data tentangnya terdapat di London (Inggris), Belanda, dan Kairo (Mesir). Tantangan semacam itu acap ditemui Ita kala meneliti tokoh-tokoh perempuan. Terlebih melihat buku-buku yang ada, lazimnya bukan dihasilkan dari para penulis berlatarbelakang sejarah dan seringkali penggunaan datanya berdasarkan like dan dislike atau berdasarkan kepentingan politik.

“Pembuatan bibliografi menjadi sangat penting untuk itu. Untuk mengurutkan kembali peristiwa-peristiwa dan tokoh-tokoh yang dituliskan oleh para penulis. Dikumpulkan seluruhnya yang fokusnya pada Asia-Afrika, kemudian kita lacak kembali apa saja keterlibatan Indonesia di situ, siapa penulisnya, fokusnya apa, topiknya apa. Arik pun mengajak saya untuk membuat bibliografi tentang gerakan Asia-Afrika itu, namun sayangnya saya sedang tidak ada waktu karena lagi mengejar tulisan lain,” ujarnya.

Baca juga: Ricklefs yang Tak Sempat Saya Temui

Ita juga merujuk pada pusat data ICRC atau Palang Merah Internasional di Swiss. Di situ terdapat segudang arsip tentang kekerasan 1965 yang nyaris tak tersentuh penelitian. Persoalannya, data-data itu tak bisa disalin dan dipindai.

“Banyak sekali (arsip) tentang pembunuhan, tentang kekerasan 1965. Bahkan sesungguhnya terjadi sejak 1963 tentang pembunuhan orang-orang Tionghoa di Bandung. Arsip ini saya bisa masuki karena saya istrinya Hersri Setiawan, yang boleh mengakses adalah orang yang namanya tercatat dan dianiaya,” papar Ita.

“Saya kira itu suatu arsip yang penataannya luar biasa bagus dan setiap orang punya file-nya dan juga kasusnya kapan, sampai kepada siapa pelakunya. Komplit sekali. Tapi saya tak bisa copy, scan, tak bisa apa-apa. Saya hanya boleh duduk dan membaca. Dari sini jadi penting bagaimana arsip semacam itu bisa diakses oleh orang Indonesia supaya ini membangun suatu kesadaran sejarah baru tentang peristiwa 1965 dan kekerasan yang terjadi,” tandasnya.

Komentar