- Randy Wirayudha

- 7 Des 2020

- 6 menit membaca

EMPAT dekade sudah Spike Lee berkiprah di belakang layar, baik sebagai sutradara maupun produser. Ia ingin menandainya dengan sebuah film musikal agar sedikit berbeda dari tema-tema yang acap jadi langganannya. Filmnya yang masih dalam tahap pra-produksi belum ia sematkan judul meski dalam pengumumannya, sebagaimana dikutip Variety, 17 November 2020, Spike memberi bocoran filmnya tentang viagra alias pil biru yang acap dijadikan para pria untuk membangkitkan kejantanan di ranjang.

Film itu diadaptasi dari sebuah artikel fenomenal karya David Kushner yang dimuat Esquire, 1 September 2018: “All Rise: The Untold Story of the Guys Who Launched Viagra”.

“Saya merasa malu belum membuat film bertema musikal selama empat dekade ini,” ungkap Spike dalam program diskusi daring “Living Live” yang dipandu aktor Reza Rahadian dan mantan Dubes RI untuk Amerika Serikat Dino Patti Djalal di Mola TV, Jumat (4/12/2020) malam.

“Ini salah satu langkah saya untuk menembus batasan-batasan saya pribadi. Karena saya sendiri tumbuh di rumah yang sangat musikal. Ibu saya seorang cinephile (pemerhati film, red.) dan ayah saya musisi jazz,” sambungnya.

Meski dikemas secara musikal, Spike akan membumbui film tentang viagra itu dengan sejumlah fakta historis menarik yang belum diketahui orang jamak, termasuk para konsumennya sejak masuk pasaran pada 1998. Aspek historis hampir tak pernah luput dari perhatian Spike sejak dari film pendek pertamanya, Last Hustle in Brooklyn (1979), hingga garapan teranyarnya yang sudah beredar, Da 5 Bloods (2020).

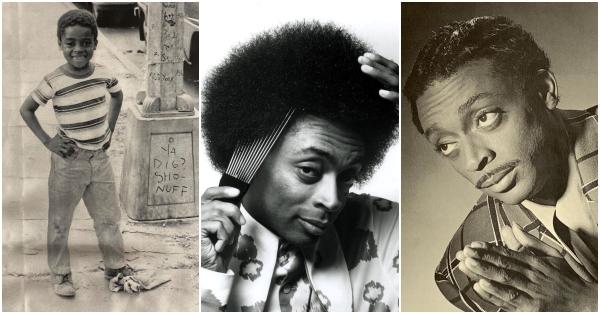

Perhatiannya pada sejarah tak lepas dari pengaruh orangtuanya. Lahir di Atlanta, Georgia, Amerika Serikat pada 20 Maret 1957. Dia sulung dari tiga bersaudara hasil pernikahan William James Edward Lee III dan Jacqueline Carroll Shelton, Spike sejak kecil jarang lepas dari buku.

Sang ibu merupakan guru mata pelajaran sastra dan seni di samping seorang cenophile yang gemar membedah beragam substansi film di era 1960-an. Ibunya pula yang menularkan minat pada film. Maka ketika Spike ingin menseriusinya dengan melanjutkan pendidikan ke jurusan film di Clark Atlanta University dan kemudian Tisch School of the Arts di New York University (NYU), orangtuanya memberi dukungan penuh.

“Saya beruntung punya keluarga, orangtua, dan kakek-nenek yang percaya kepada saya dan di masa muda saya, mereka mengatakan bahwa apapun yang ingin saya lakukan, percayalah bahwa saya mampu. Tetapi saya harus bekerja keras karena melihat situasi di dunia bagi orang kulit hitam, hidup tidaklah adil,” kenang Spike.

Isu-isu Kontroversial dalam Spike Lee Joints

Di NYU, Spike bersahabat dengan sejumlah figur yang lantas juga jadi sineas-sineas jempolan. Antara lain Ang Lee dan Ernest Dickerson. Keduanya turut membantu Spike menggarap film pendek Joey’s Bed-Stuy Barbershop: We Cut Heads (1983) yang merupakan tesisnya untuk mendapatkan gelar S-2 di NYU. Film itu kemudian mendatangkan anugerah Student Academy Awards 1983 untuk kategori drama.

Setamat dari NYU, Spike bertransformasi jadi sineas yang ingin menyuarakan isu-isu sosial, politik, dan sejarah mereka yang acap termarjinalkan atau bahkan terhapus seiring zaman. Ia menyebut kumpulan karyanya bukan filmografi, melainkan “joints”.

“Spike Lee Joints sebetulnya kata-kata slang (gaul, red.). Artinya tempat yang bagus. Sebuah kata di mana Anda bisa menambahkan sesuatu di dalamnya. Karena sejak sekolah film saya ingin membuat karya-karya yang berbeda. Jadi kumpulannya bukan Spike Lee films, atau Spike Lee pictures, melainkan Spike Lee Joints,” terangnya.

Berbeda yang dimaksudkan Spike adalah, punya kebebasan dalam berkarya, kebebasan dalam bercerita. Karena, menurutnya, “Bagi saya film adalah salah satu bagian seni terbesar yang kita miliki. Saya belajar dari seorang profesor, di mana dia mengatakan: ‘temukan suaramu, ceritakan kisahmu.’”

Film komersil pertama yang digarapnya, She’s Gotta Have It (1986), tak lepas dari isu sosial terkait perempuan kulit hitam. Walau minim dana hingga mesti mengais sumbangan ke New York State Council on the Arts dan Jerome Foundation selain disumbang keluarganya sendiri, film perdana Spike Lee justru sukses di pasaran. She’s Gotta Have It meraup keuntungan hingga lebih dari USD7 juta, berkali lipat dari ongkos produksi yang hanya USD175 ribu.

“Perspektif saya dalam film pengaruhnya datang sejak di NYU. Di NYU juga saya bisa bertemu sineas hebat Akira Kurosawa. Premis film pertama saya juga terinspirasi dari filmnya, Rashomon (1950). Syuting filmnya di musim panas 1985 berjalan 12 hari dengan melewati keringat, darah, dan air mata,” sambungnya.

Film itu jadi titik balik karier Spike yang makin kerasan menggali isu-isu sosial dan politik sebagai ide-ide dari karya-karya berikutnya. Ia mengakui terkadang ide-ide kontroversialnya membuatnya kesulitan mencari rumah produksi yang berkenan berinvestasi.

“Saya berusaha menghindari kata-kata kontroversial, sebenarnya. Karena itu seperti menjadi sebuah label yang di Amerika digunakan secara negatif. Maka saya selalu mencoba berpegangan pada fakta historis, namun fakta sejarah yang belum pernah diceritakan. Karena ada banyak kisah untuk diceritakan sepanjang sejarah di Amerika. Saya berusaha menyampaikan cerita yang belum pernah didengar, hilang, atau disingkirkan dari sejarah itu sendiri,” papar Spike.

Satu contoh dari pilihan Spike itu adalah film Malcolm X (1992), biopik dengan kemasan drama tentang aktivis HAM Muslim Afro-Amerika pertama Malcolm Little atau Malcolm X. Sebelum Spike, Arnold Perl dan Marvin Worth sudah membuat Malcolm X: His Own Story as It Really Happened (1972), namun dengan kemasan dokumenter. Keduanya diadaptasi dari buku yang sama, The Autobiography of Malcolm X (1965), yang ditulis Malcolm X dibantu penulis Afro-Amerika Alex Haley.

Meski hak pemfilman otobiografi itu didapatkan Worth setelah bertemu dengan Malcolm X, Worth mengaku kagum dengan karya biopik yang dihasilkan Spike yang tokoh Malcolm X-nya dimainkan aktor watak Denzel Washington.

“Sungguh cerita seorang warga Amerika yang hebat dan filmnya mencerminkan masyarakat kita dalam banyak aspek. Tersebutlah sesosok yang sangat mempengaruhi hidup banyak orang. Dia menarik dirinya sendiri dari kubangan air. Dia berubah dari seorang bocah udik menjadi pemuda penuh gaya yang garang. Dari situ dia dipenjara, di mana dia menjadi seorang muslim. Lalu dia menjadi pemimpin spiritual yang berevolusi menjadi seorang yang humanis,” kata Worth menyanjung kepada The New York Times, 23 November 1992.

Pujian itu menjadi buah dari perjuangan keras Spike melewati banyak rintangan sejak pra-produksi. Selain dihadapkan pada protes dari kelompok nasionalis Afro-Amerika dan United Front to Preserve the Legacy of Malcolm X, kendala lain Spike adalah ongkos produksi yang besar. Rumah produksi setenar Warner Bros bahkan sampai menolaknya. Ketika produksi baru setengah jalan, Warner Bros memaksa Spike menghentikan produksinya.

Meski begitu, Spike enggan menyerah. Ia terpaksa mengemis pada sejumlah figur Afro-Amerika yang ia kenal dekat. “Mereka yang sampai memberikan bantuan dana, ada Oprah Winfrey, Janet Jackson, Magic Johnson, dan Michael Jordan dan lain-lain,” aku Spike.

Berbekal USD35 juta hasil donasi, Spike akhirnya merampungkan biopik itu di bawah naungan rumah produksi miliknya, 40 Acres and a Mule Filmworks. Hasilnya, Malcolm X meledak di pasaran dan meraup laba 56 juta dolar. Denzel Washington yang memerankan Malcolm X pun mendapat nominasi Academy Awards atau Piala Oscar kategori aktor terbaik.

“Dengan penampilan Denzel, menurut saya, itu adalah penampilan terbaik dari semua biopik yang ada. Denzel sampai memainkan empat karakter Malcolm X yang berbeda di film itu. Dari empat karakter yang dimainkannya, terasa seperti ada spirit dari Malcolm X yang hadir melalui jiwa Denzel selama kami syuting. Bulu kuduk saya sampai sering merinding kala itu,” kenang Spike.

Tema sosial-politik, terutama rasialisme, terus jadi tema pilihan Spike dalam karya-karyanya setelah Malcolm X. Get on the Bus (1996), Summer of Sam (1999), Inside Man (2006), Miracle at St. Anna (2008), hingga BlacKkKlansman (2018) yang mengantarkan Spike menyabet Piala Oscar untuk kategori adaptasi skenario terbaik, semua bertemakan sosial-politik.

Total ada 24 karya yang sudah dihasilkan Spike, termasuk karya terbaiknya yang sudah rilis pada Juni 2020, Da 5 Bloods. Dalam Da 5 Bloods, yang jadi film terakhir mendiang Chadwick Boseman, Spike berupaya mengoreksi sejarah dengan mengangkat pengorbanan para pemuda Afro-Amerika di medan perang yang lalu dimarjinalkan, khususnya di Perang Vietnam.

“Film tentang Perang Vietnam kebanyakan juga dibuat lewat narasi yang salah karena sebagian besar sejarahnya ditinggalkan. Selama Perang Vietnam, sepertiga serdadunya berkulit hitam dan fakta itu yang selalu disingkirkan,” ujarnya.

Marjinalisasi Afro-Amerika yang kadung mengendap lewat sejarah itulah yang ingin dikikis Spike lewat film-filmnya.

“Karena para pemuda kulit hitam sudah berkorban sejak lahirnya Amerika. Ini fakta historis bahwa orang pertama yang mati untuk Amerika dalam perang melawan Inggris adalah kulit hitam, di Pembantaian Boston (5 Maret 1770). Namanya Crispus Attucks. Fakta ini tidak ada dalam pelajaran sekolah. Jadi dari awal meski kami budak, kami sudah berjuang untuk kebebasan dan kemerdekaan Amerika,” tandas Spike.

Komentar