- Fernando Randy

- 30 Sep 2022

- 4 menit membaca

Siang itu, seperti biasa, kawasan Penjaringan riuh oleh gerak dan suara puluhan truk kontainer yang berlalu lalang. Sebagai kawasan niaga dan industri yang dekat dengan pelabuhan, wilayah di utara Jakarta ini memang nyaris selalu hidup. Kesibukan ini juga menjadi bagian keseharian masyarakat yang tinggal di kawasan padat di sekitar wilayah itu.

Di lorong-lorong permukiman padat itu terdapat potongan sejarah bangsa ini. Persis di samping Rumah Duka Bandengan, ada sebuah gang kecil dengan tembok-tembok di kedua sisi dipenuhi berbagai macam coretan, mulai dari pelajaran sekolah dasar hingga seruan nasionalisme, seperti teks Sumpah Pemuda.

Gang yang lebarnya hanya cukup untuk satu sepeda motor ini merupakan jalan menuju rumah seorang pria penyintas peristiwa 1965. Pria bernama Tuba bin Abdurrahim ini pernah menjalani hukuman penjara selama 14 tahun. “Akhirnya sampai juga, ya. Susah tidak nyari rumahnya? Maaf ya tapi duduknya di bawah,” sambut Pak Tuba menerima kunjungan Historia.ID.

Tuba memulai ceritanya dari kampung halamannya, Brebes, Jawa Tengah. Pada 1962, Tuba membulatkan tekad merantau ke Jakarta untuk memperbaiki ekonomi keluarganya. Pada masa itu, Presiden Sukarno sedang bersemangat membangun Jakarta karena akan menjadi tempat pagelaran Asian Games 1962.

Tuba muda membayangkan, agenda Asian Games di Jakarta berarti banyak kesempatan bekerja untuknya. Ia memulai kiprahnya di Jakarta dengan menjadi pegawai Dinas Pekerjaan Umum Teknik Montir. Ia kehilangan pekerjaan itu setelah ditahan karena mencatut karcis bioskop. Ketika bebas, Tuba menjadi pedagang kaki lima di Lapangan Banteng, kemudian menjadi juru parkir dan loper koran di Kemayoran.

Pada 1963, Tuba masuk menjadi anggota Pemuda Rakyat, organisasi yang berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Setahun setelahnya, ia menjadi relawan Dwikora yang dipersiapkan untuk menggagalkan dibentuknya Federasi Malaysia. Sebagai relawan, Tuba dan anggota lainnya mendapatkan pelatihan militer di Lubang Buaya, dan pada malam 30 September 1965 ia mendapatkan tugas untuk jaga malam.

“Malam itu saya mendapat tugas untuk ronda malam, hingga menjelang subuh saya mendengar suara mobil bergemuruh. Kemudian turunlah para pasukan Tjakrabirawa dan meletuslah peristiwa yang dikenal sebagai G30S itu. Saya sendiri sama sekali tidak tahu menahu tentang gerakan ini karena saya di sana hanya disuruh jaga malam bukan yang lain,” ujar Tuba.

Selang satu hari setelahnya, Tuba mendapat perintah bahwa semua sukarelawan yang ada supaya berkumpul di Lubang Buaya dan mengembalikan semua peralatan latihan militer secepatnya.

“Mendengar itu saya pun segera ke sana dengan menyerahkan semuanya bahkan sandal jepit yang saya pakai juga ikutan lepas. Jadi, saat itu, saya hanya memakai kaus dan celana pendek saja tanpa alas kaki. Sejak itulah saya menjadi buronan,” kata Tuba.

Tuba pun menjalani fase terberat dalam hidupnya, mulai dari tinggal tidak tetap di berbagai stasiun, misalnya Stasiun Jakarta Kota, tidak makan berhari-hari hingga akhirnya ditangkap di depan ibunya di Brebes. Setelah ditangkap, Tuba menjalani hukuman tahanan selama 14 tahun di sejumlah penjara karena ia beberapa kali dipindahkan, mulai dari Salemba, Tangerang, Nusa Kambangan, hingga Pulau Buru.

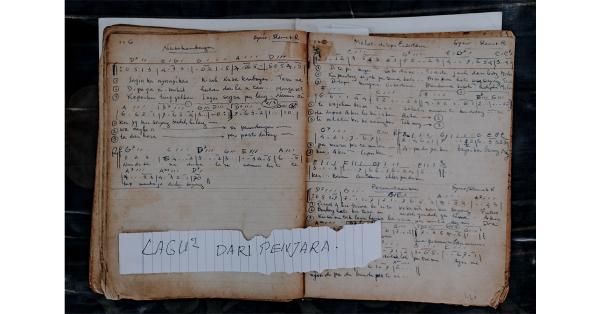

“Jadi buat para tapol, interogasi itu merupakan momok karena harapannya kalau tidak mati, ya hidup dalam keadaan cacat. Lalu saat saya di Tangerang saya juga sempat menulis beberapa lagu ya untuk menghibur diri,” kata Tuba sambil sesekali menghela napas.

Babak selanjutnya dalam hidup Tuba adalah ketika dibuang ke Pulau Buru. Saat itu, Pulau Buru merupakan pulau dengan gunung yang gersang dan hutan yang masih banyak dihuni oleh binatang buas. “Di Pulau Buru itu tiada hari tanpa bekerja dan belajar. Jadi setiap jam empat pagi kita sudah bangun untuk mengolah tanah pertanian, membuat gula, menanam sayuran dan mengurus peternakan. Kita juga hanya boleh menulis tidak lebih dari dua puluh kata untuk berkirim surat kepada keluarga. Jika kita lihat ada upacara bendera Merah Putih di unit lain walaupun jauh harus tetap hormat tanpa topi dan kacamata. Jika itu tidak kita lakukan, kita bisa disiksa,” kata pria dengan satu cucu ini.

Tuba bebas pada 1979. Pelabuhan Tanjung Priok menjadi tempat perhentiannya. Ia menghirup udara kebebasan dengan membawa beban. Perjalanan hidup yang panjang dari penjara ke penjara tanpa pernah diproses di pengadilan membuat Tuba merasa perjuangannya belum selesai. Bersama dengan banyak orang yang mengalami berbagai bentuk ketidakadilan, Tuba rutin mengikuti acara Kamisan yang digelar di depan Istana Negara setiap hari Kamis. Bersama mereka, Tuba mengingatkan bangsa ini bahwa ada keadilan yang masih terpenjara.

“Karena jujur saja, selama saya bekerja usai bebas dari penjara di sektor perikanan Jakarta saya selalu mendapatkan diskriminasi dan ujaran kebencian,” sambung Tuba. “Ya, harapan saya saat ini pemerintah bisa bertanggung jawab dan memenuhi hak-hak kami para mantan tapol. Yaitu hak akan keadilan, pemulihan nama baik dan pengungkapan kebenaran, dan juga mencegah agar peristiwa 1965 itu tidak terjadi lagi,” tutupnya lirih.

Komentar